|

|

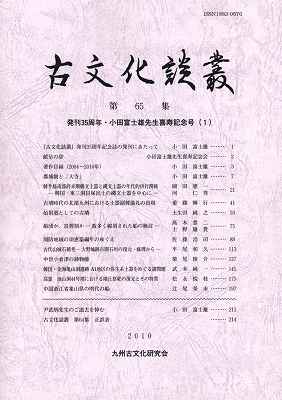

「古文化談叢 第65集」は、発刊35周年・小田富士雄先生喜寿記念 特集として全四巻で刊行されます。本書はその第一冊目です。 全巻の目次は以下のとおりです。 |

《『古文化談叢』第65集 発刊35周年・小田富士雄先生喜寿記念号(全4巻)の刊行時期の

ご案内と各巻の目次(〔 〕内は執筆者、敬称略)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

○【第一巻】《2010年10月》\2625

『古文化談叢』発刊35周年記念誌の発刊にあたって〔小田富士雄〕

小田富士雄先生喜寿記念誌献呈の辞〔幹事一同〕

著作目録(2004~2010年)

都城制と「大寺」〔小田富士雄〕

韓半島南部終末期櫛文士器と縄文土器の年代的併行関係

―韓国・東三洞貝塚出土の縄文土器を中心に―〔岡田憲一・河 仁秀〕

古墳時代の北部九州における土器副葬儀礼の出現〔重藤輝行〕

始祖墓としての古墳〔土生田純之〕

船団か、追葬刻か―数多く線刻された船の検討―〔高木恭二・士野雄貴〕

周防地域の須恵器編年のゆくえ〔佐藤浩司〕

古代山城石積考―大野城跡百聞石垣の復元・修理から―〔平尾和久〕

中世小倉津の鋳物師〔柴尾俊介〕

韓国・金海亀山洞遺跡A1地区の弥生系土器をめぐる諸問題〔武末純一〕

高霊 池山洞44号墳における墳丘祭祀の復元とその特質〔松永悦枝〕

中国浙江省象山県の明代の船〔辻尾榮市〕

尹武炳先生追悼文〔小田富士雄〕

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

○【第二巻】《2010年12月刊行予定》\2625 続巻ご予約承り中!

環濠と集団―筑紫平野北部三国丘陵からみた弥生前期環濠の諸問題〔山崎頼人〕

福岡県宮若市笠置山麓における磨製石器の石材産出地について〔福島日出海〕

日本出土の木製短甲・組合せ木甲・禰襠木甲について〔神谷正弘〕

漢・三国・六朝の紀年鏡の干支と紀年について〔林 裕己〕

古墳時代における大分県内出土の製塩土器〔井口あけみ〕

広島県出土の古式須恵器〔安開拓巳〕

“オマツリ”のための古墳〔木村龍生〕

霊厳沃野里方台形古墳出土円筒形土器小考〔曺美順・訳 小池史哲〕

筑前笠木山城の縄張りが示すもの〔岡寺 良〕

織田政権期の金箔瓦の特質と織田家中の権力構造〔石田雄士〕

鹿児島出土の近世焼塩壺について〔渡辺芳郎〕

朝鮮半島南部無文土器時代前・中期炭素14年代の検討

―歴博弥生開始年代に対する検討もかねて―〔端野晋平〕

放射性炭素14C年代測定法の問題点(その5)〔大槻瓊士〕

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

○【第三巻】《2011年2月刊行予定》\2625 続巻ご予約承り中!

備後守屋鋪南側土塁跡出土の旧石器〔山手誠治〕

佐賀・中原遺跡青銅器鋳型の実態〔柳田康雄〕

筑前の鉄釘出土古墳〔小嶋 篤〕

横穴式石室から出土する桃核と黄泉国神話〔桃崎祐輔〕

相生市・狐塚古墳出土金銅製冠片について〔宇野愼敏〕

福智町所在城山遺跡群について〔井上勇也〕

博多湾岸の後期古墳における供献儀礼の変化と背景

―土師質小型台付壺の性格の検討を通じて―〔吉留秀敏〕

国東半島における首長墳の変遷〔清水宗昭〕

肥前国東部の駅路について〔日野尚志〕

島根県出土の権〔是田 敦〕

椿市廃寺出土の百済系単弁軒丸瓦についての一考察〔山中英彦〕

九州でいう軒丸瓦「一本造り」技法について〔山口 亨〕

備前国分寺跡と香登廃寺の同范瓦〔亀田修一〕

上毛町中桑野遺跡採集初期瓦の紹介〔佐藤 信〕

日向国における古代前期の土師器とその諸相一時問軸の設定を目指して―〔今塩屋毅行〕

豊後府内の城下町 中世から近世へ〔木村幾多郎〕

時をかける道路―豊後大分型道路の成立と継続性の背景―〔坪根伸也〕

最古の火打石をめぐる諸問題〔藤木 聡〕

九州歴史資料館開館時随想―整理作業顛末記―〔岩瀬正信〕

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

○【第四巻】《2011年5月刊行予定》\2625 続巻ご予約承り中!

北部九州における埴輪工人の復元に関する諸例〔井上義也〕

地下式横穴墓の葬送習俗・儀礼に関する予察

―埋葬施設と葬送施工過程の関係性を中心に―〔津曲大祐〕

古墳構築技術における盛土技法の一様相

―墳丘盛土内に認められる土堤状盛土について―〔筌瀬明宏〕

横穴式石室の鉤状鉄製品〔右島和夫〕

博多湾沿岸地域における古墳時代後半期の陶質土器・朝鮮半島系土器〔上田龍児〕

上万田遺跡の遣物の再検討―山国川流域の布留式土器の成立―〔村上久和〕

古墳時代中・後期の若狭と北部九州―同型鏡の保有関係をとおして―〔入江文敏〕

豊前北部の須恵器食器類の法量的検討―8世紀後半を中心に―〔下原幸裕〕

いわゆる漆付着土器について〔小田和利〕

大宰府と西海道国府成立の諸問題〔杉原敏之〕

研究ノート 大分県杵築市所在東光寺経塚に関する覚書〔吉田和彦〕

豊後府内における京都系土師器導入前後の土器様相

―大友館跡の形成過程解明へ向けて(その1)―〔長 直信〕

中世土器廃棄考〔五十川雄也〕

謝辞〔小田富士雄〕