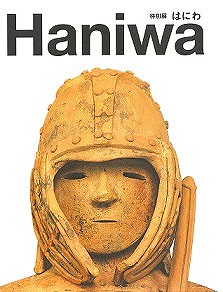

プロローグ 埴輪の世界

古墳時代の3世紀から6世紀にかけて埴輪はにわが作られました。

日本列島で独自に出現、発達した埴輪は、服や顔、しぐさなどを

簡略化し、丸みをもつといった特徴があり、世界的にも珍しい

造形として知られています。ここでは東京国立博物館の代表的な

所蔵品のひとつである「埴輪

踊る人々」を紹介します。

この埴輪は、東京国立博物館が創立150周年を機に、文化財活用

センターとクラウドファンディングなどで寄附をつのり、2022年

10月から解体修理を行いました。2024年3月末に修理が完了し、

本展が修理後初のお披露目となります。

<出品目録は以下のYRLよりご覧いただけます>

https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/8257201/8257201.pdf

第1章 王の登場

埴輪は王(権力者)の墓である古墳に立てられ、古墳からは副葬

品が出土します。副葬品は、王の役割の変化と連動するように、

移り変わります。古墳時代前期(3~4世紀)の王は司祭者的な役

割であったので、宝器を所有し、中期(5世紀)の王は武人的な役

割のため、武器・武具を所有しました。後期(6世紀)は官僚的な

役割を持つ王に、金色に輝く馬具や装飾付大刀が大王から配布さ

れました。このほか各時期において、中国大陸や朝鮮半島と関係

を示す国際色豊かな副葬品も出土します。ここでは国宝のみで古

墳時代を概説し、埴輪が作られた時代と背景を振り返ります。

第2章 大王の埴輪

ヤマト王権を統治していた大王の墓に立てられた埴輪は、大きさ

や量、技術で他を圧倒しています。天皇の系譜に連なる大王の古

墳は、時期によって築造場所が変わります。古墳時代前期は奈良

盆地に築造され、中期に入ると大阪平野で作られるようになりま

す。倭の五王の陵みささぎとしても名高い、大阪府の百舌鳥もず

・古市ふるいち古墳群は世界文化遺産に登録されています。

そして後期には、継体けいたい大王の陵とされる今城塚いましろ

づか古墳が淀川流域に築造されます。本章では、古墳時代のトッ

プ水準でつくられた埴輪を、その出現から消滅にかけて時期別に

見ることで、埴輪の変遷をたどります。

第3章 埴輪の造形

埴輪が出土した北限は岩手県、南限は鹿児島県です。日本列島の

幅広い地域で、埴輪は作られました。それらの埴輪は、当時の地

域ごとの習俗の差、技術者の習熟度、また大王との関係性の強弱

によって、表現方法に違いが生まれています。その結果、各地域

には大王墓の埴輪と遜色ない精巧な埴輪が作られる一方で、地域

色あふれる個性的な埴輪も作られました。ここでは各地域の高い

水準で作られた埴輪や、独特な造形の埴輪を紹介します。

第4章 国宝 挂甲の武人とその仲間

埴輪として初めて国宝となった「埴輪

挂甲の武人」には、同じ

工房で作成された可能性も指摘されるほど、兄弟のようによく似

た埴輪が4体あります。そのうちの1体は、現在アメリカのシアト

ル美術館が所蔵しており、日本で見られる機会は限られています。

今回、5体の挂甲の武人を史上初めて一堂に集め、展示します。

なお、国宝「埴輪

挂甲の武人」は近年修理と調査研究を行い、

『修理調査報告 国宝 埴輪

挂甲の武人』(2024年、東京国立博

物館発行)として報告書を刊行しました。ここではその最

新の研究成果も紹介します。

第5章 物語をつたえる埴輪

埴輪は複数の人物や動物などを組み合わせて、埴輪劇場とも呼ぶ

べき何かしらの物語を表現します。ここではその埴輪群像を場面

ごとに紹介します。例えば、古墳のガードマンである盾持人たて

もちびと、古墳から邪気を払う相撲の力士など、多様な人物の役

割分担を示します。また、魂のよりどころとなる神聖な家形埴輪

は、古墳の中心施設に置かれ、複数組み合わせることで王の居館

を再現したのではないかと考えられます。このほか動物埴輪も、

種類ごとに役割が異なります。この章の動物埴輪は、従来にない

ダイナミックな見せ方で展示します

エピローグ 日本人と埴輪の再会

古墳時代が終わると埴輪は作られなくなりますが、江戸時代に入

ると考古遺物への関心が高まり、埴輪がふたたび注目を浴びるよ

うになります。著名人が愛蔵した埴輪、著名な版画家の斎藤清が

描いた埴輪、埴輪の総選挙(群馬HANI-1グランプリ)でNo.1に

なった埴輪など、芸術家や一般市民など幅広い層で埴輪が愛され

ています。ここでは近世以降、現代にいたるまで埴輪がどのよう

に捉えられてきたかについて紹介し

ます。