| 日 本 考 古 学 図 書 情 報 |

目 次 【内容紹介】

【目次】 【内容紹介】

【目次】 基調講演 岡田憲一

「縄文のおわり、弥生のはじまり」…………… 1 報告2

大本朋弥

「播磨における縄文時代中期末~弥生時代前期 【内容紹介】 【目次】 序 言……………………………………………………………………………

Ⅲ 第Ⅱ部 各地における首長墓系譜の分析 〈報告〉 第Ⅲ部

目

次 [基調講演] 2.九州・沖縄各県の調査・研究動向(2024年10月~2025年9月)… 77 小川原 励「福岡県の動向」 3.九州旧石器文化の研究 髙橋 愼二「日ノ岳遺跡の石器群ーその2ー」…………………

89 【目次】 木簡研究の最前線 木簡調査研究の周辺 地方官衙の木簡 リレー連載・考古学の旬 第32回 リレー連載・私の考古学史 第23回

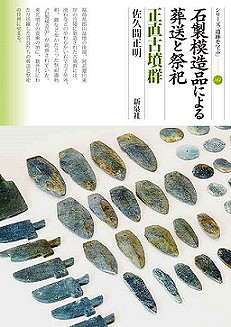

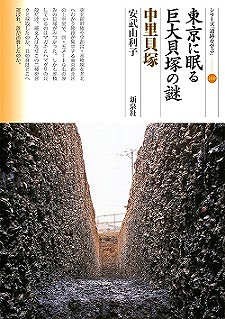

【目次】 【目次】 【目次】 添付CD-ROM 播磨の家形石棺個別調査票 【紹介文】 【目次】 第1章 貝塚文化のアウトライン 第2章 貝塚文化研究のあゆみと視点 第3章 貝塚文化の成立と展開 第4章 海を越えた交流 第5章 貝塚文化の終焉 エピローグ――島世界の過去・現在・未来 北海道・本州~九州・琉球の時代区分 【内容紹介】 【目次】 第2章 水中考古学と水中遺跡 第3章 肥前陶磁の生産と流通 第4章 肥前陶磁を積み出した港 第5章 海岸に打ち上げられた肥前陶磁 第6章 日本の海から引き揚げられた肥前陶磁 第7章 世界に運ばれた肥前磁器の貿易路 第8章 世界の海から引き揚げられた肥前磁器 終章 水中遺跡が意味するもの 【目次】 【内容紹介】 【紹介文】 弥生時代は道具として多くの石器が用いられた最後の時代。原産地と 【主要目次】 はじめに 序 章 第1章 金山産サヌカイト製石器の生産と流通 第2章 片岩製石庖丁の生産と流通 第3章 片刃石斧と両刃石斧の生産と流通 第4章 石器の生産と流通にかかわる集落 第5章 弥生時代前期から中期前葉における石器の生産と流通 第6章 弥生時代中期中葉から後葉の特質 終 章 参考文献 【

目次】 【内容紹介】 【目 次】 古代集落の構造と変遷 古代集落構成建物の規模に関する分析手法について 豊前・豊後における古代集落の構造と変遷 古代武蔵国多磨郡の集落と武蔵国府 史料からみた村と古代集落遺跡 Ⅱ 討 議 討議① 【内容紹介】 【目次】 前編 後編 あとがき 【目次】 古墳時代刀剣類研究の課題と今後の方向性 出雲市上塩冶築山古墳出土の赤鞘の大刀と錫装刀子 趣旨説明 【目次】 報告 紙上報告

【目次】 〈特集:須恵器生産の中世 変容と展開〉 【目次】 愛媛県の須恵器(1)

一特殊須恵器一 光 江

章………… 1 市場南組窯跡産須恵器編年の再検討(後篇) 三 吉 秀 充…………

25 須恵器の布目痕について 一新しい観察表現への期待ー ………………………………………………………………………………………… 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋カラヤ遺跡 【発表題目】 研究発表2 樋口太地(三重県埋蔵文化財センター) 研究発表3 枡家 豊_(島取県教育文化財団調査室) 研究発表4 菊池 望(東京国立博物館) 研究発表5 魚津知克(福井県教育庁埋蔵文化財調査センター) 研究発表6 繰納民之(京都国立博物館) 研究発表7 土屋隆史(宮内庁書陵部) 研究発表8 金 宇大(滋賀県立大学) 【内容紹介】 瀬戸内の弥生土器・集落を精緻に分析し、さらに船舶復元や海上から 【目次】 本書の主な目次 序(寺沢薫) 第1部 弥生・古墳時代の瀬戸内海と海上交通 付論1 準構造船と描かれた弥生船団 第2部 今後の瀬戸内歴史研究に向けて あとがき(柴田圭子) 【内容紹介】 【目次】 第1章 貯蔵具と食器の変革 第2章 弥生・古墳時代移行期における土器の丸底化 第3章 東アジアにおける窯技術の拡散 第4章 民族誌からみた窯焼きと野焼きの接点 第5章 土器様式の変革と渡来の構造 終章 土器からみた漢周縁地域としての韓半島と倭 参考文献 【内容紹介】 【目次】 第Ⅱ部 遺跡のあゆみ―発掘調査が語るもの― 【内容紹介】 【目次】 第2章 弥生時代後半期の手工業 第3章 弥生時代後期後葉以降の手工業 第4章 墳丘墓の系譜とその発展 第5章 大型化する墳丘墓 第6章

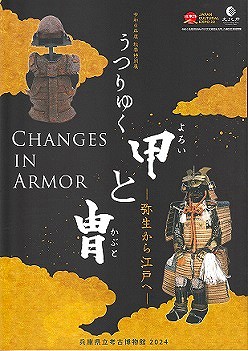

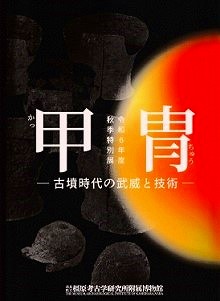

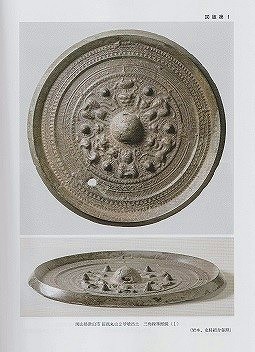

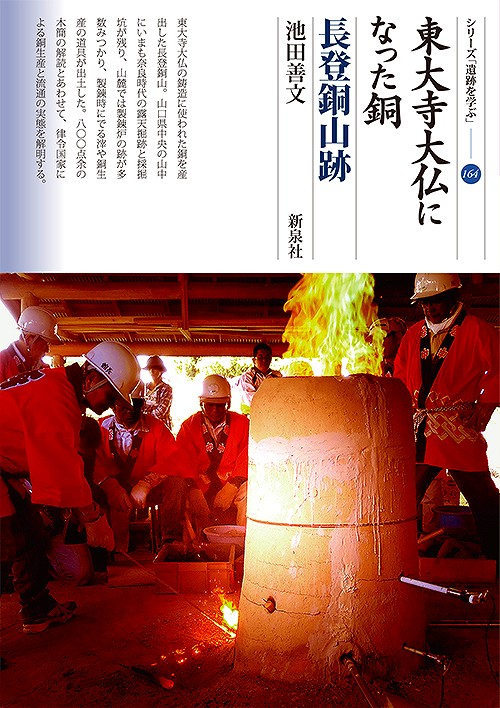

棺槨を石で囲う墳丘墓 第7章 手工業生産の展開と墳丘墓の形成 目 次 《活動報告》 《古代学への提言 96》 【内容紹介】 第1章 甲の型式と変遷 第2章 冑のかぶり方と錣の変遷 第3章 甲冑構成と武装の変遷 第4章 武器・武具の生産・授受・使用 第5章 武器・武具の履歴・扱いと社会的機能 第6章 古代アジアの武装と伝播・受容・変遷 第7章 武装の特質と軍事組織 終 章 古墳時代軍事構造の歴史的意義 【紹介文】 金山として著名な佐渡島。銀も豊富に産出し、経済・貿易に多大な影響力を 【目次】 第2章 西三川砂金山 第3章 鶴子銀山 第4章 相川金銀山 第5章 佐渡奉行所と鉱山都市 第6章 近代佐渡鉱山と終焉 【内容紹介】 序章 倭の五王の時代を考える-----------------------------辻田淳一郎

1 第一章 同型鏡からみた倭の五王の時代--------------------辻田淳一郎

15 コラム 同型鏡群の鈕孔形態と製作技術--------------------辻田淳一郎

48 第二章 倭の五王の南朝遣使とその背景----------------------田中史生

57 第三章 倭の五王と百舌鳥・古市 ---------------------------

一瀬和夫 85 第四章 倭の五王の時代の王宮と社会------------------------古市

晃 119 第五章 倭の五王と東国の古墳時代社会-----------------------若狭 徹

147 【内容紹介】 目 次 第三章 河内湖沿岸出土の舟運関連資料 論 考 【内容紹介】 第Ⅰ部 遺跡の概要―淡路島遺跡群とは― 第Ⅱ部 遺跡のあゆみ―発掘調査が語るもの― 【内容紹介】 はじめに…………………………………………………………………………… 01

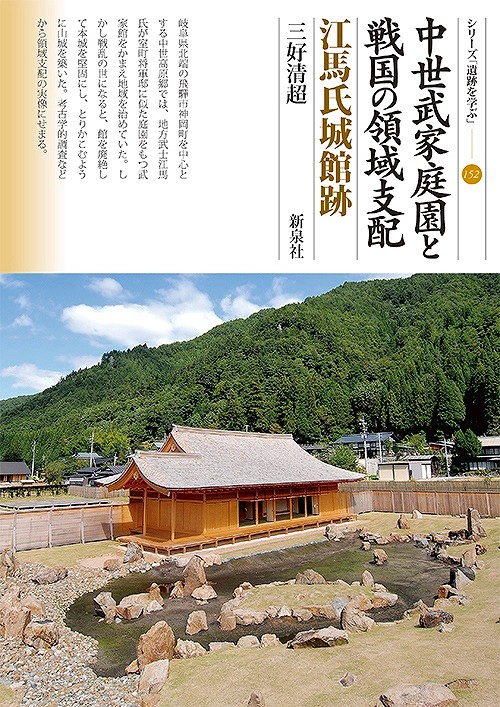

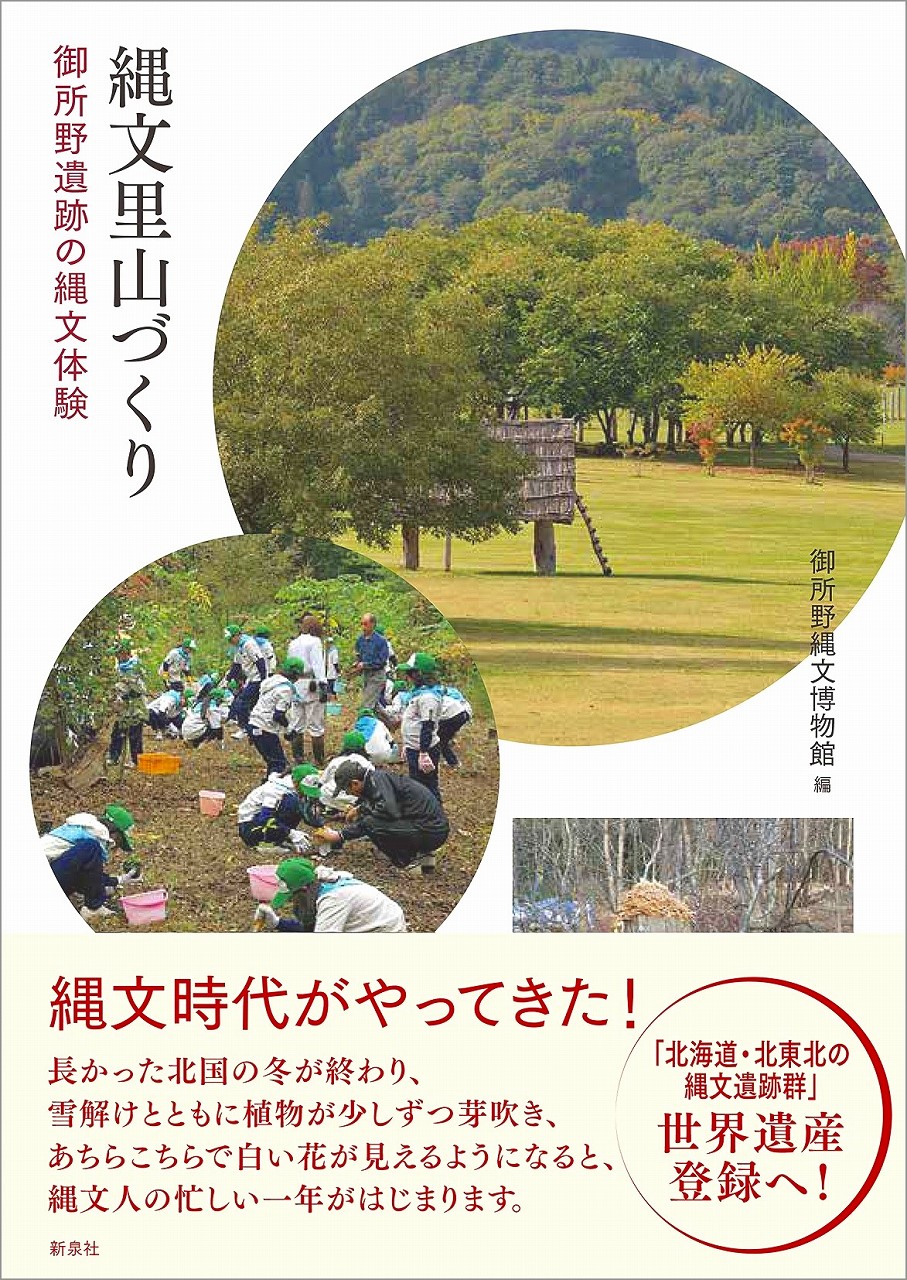

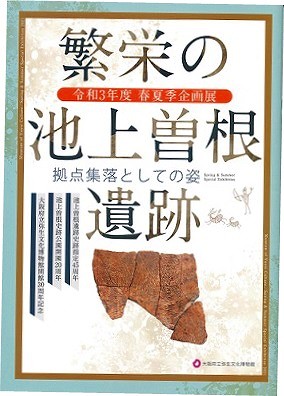

【内容紹介・目次】 天体災害痕跡研究 地震・火山災害痕跡研究 気象災害痕跡研究 過去と現代の災害を伝承する 最近の発掘から/紀伊国守護 畠山氏一門の居館 【内容紹介】 目 次 目次 紙上報告

【紹介文】 【目次】 第2章 高座郡衙 第3章 寺院・川津・祭祀場 第4章 郡衙のある風景 第5章 奇跡の遺跡保存 【目 次】 論

文 龍造寺氏の筑後支配と国衆 ……………………………中村

知裕………… 7 新刊紹介 コラム-歴史のとびら- 七隈史学会第26回大会研究発表要旨 …………………………………………

139

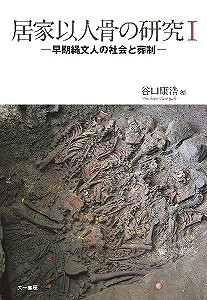

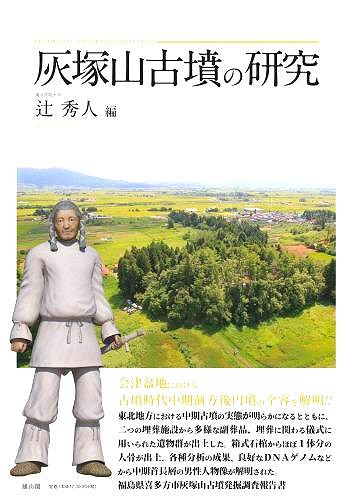

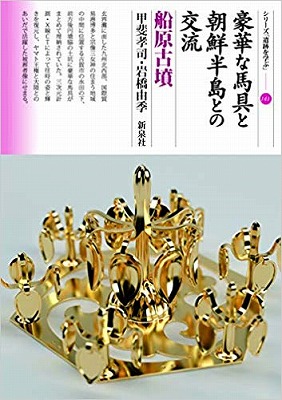

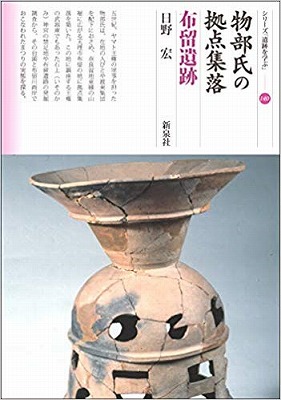

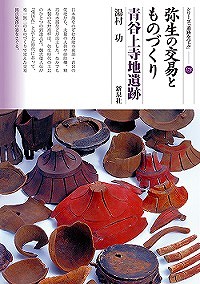

目 次 目 次 【研究ノート】 【開催趣旨】 【報告】 【内容紹介】(博物館HPより抽出) ごあいさつ 今里幾次主要著作目録 ………………………………………… 54 【内容紹介】 日本考古学界の第一人者が徹底討論するシリーズ第1弾! 序文 考古学が解明する邪馬台国の時代(辻 秀人) 【内容紹介】 目次 前編 後編 あとがき 【概要文】 以後続巻予定 本書で取り上げる主な遺跡/本書で扱う時代年表 第1章 日本列島にきた家畜文化 第2章 家畜のはじまりと広がり 第3章 家畜の考古学をめぐる新視点 終章 アジアの家畜文化をながめる(菊地大樹) 【内容紹介】 【目次】 第1章 日本とユーラシア先史土器研究を比較する 第2章 縄文・弥生人の生活と土器 第3章 先史土器の境界をさぐる 第4章 先史土器研究の方法論 第5章 考古科学による先史土器の研究 あとがき(小林青樹・高瀬克範・滝沢 誠・福田正宏・山田康弘) 【紹介文】 日本海をのぞむ鳥取市東部・青谷の低地から、大量の人骨や 【目次】 第2章 青谷上寺地遺跡の発掘と集落像 第3章 地下の弥生博物館 第4章 交易拠点としての港湾集落 第5章 青谷上寺地遺跡のこれから < 大目次> 第1章 古代韓半島の精密鋳造技術 第2章 古代韓半島の線彫り技術 第3章 統一新羅の神業「線刻團華雙鳥文金箔・」 第4章 玄界灘を渡った鋳造と毛彫りの技術

第二部 系譜論と製作地論 論考Ⅰ 三角縁神獣鏡・系譜論は製作地辿り着けるか? 論考Ⅱ 甲冑と移動する渡来系工人ネットワーク 【紹介文】 日本海をのぞむ鳥取市東部・青谷の低地から、大量の人骨や 【目次】 第2章 青谷上寺地遺跡の発掘と集落像 第3章 地下の弥生博物館 第4章 交易拠点としての港湾集落 第5章 青谷上寺地遺跡のこれから 【紹介文】

古墳時代最大の内乱「磐井(いわい)の乱」の当事者、筑紫君磐井の 【目次】 第1章 筑紫君磐井の墓 第2章 岩戸山古墳の実像 第3章 石製表飾の語るもの 第4章 敵か味方か? 磐井と継体 第5章 朝鮮半島情勢と「磐井の乱」 第6章 律令国家への道 【紹介文】 【目次】 第2章 外交の最前線・筑紫 第3章 姿をあらわした鴻臚館 第4章 鴻臚館と古代の外交 第5章 アジアの交流拠点・福岡の原点 目次 発表1 京都府「京丹後市松田古墳群B支群(松田墳墓群)の調査 目次 【基調報告】 武蔵型板碑の生産および 【付録】見学会資料………………………………………………(87) 目次 日引20号刊行にあたって

渡辺昇 【論 考】 志々伎山薩摩塔の銘文に関する一考察 大石一久

5 【石造物研究会の軌跡】 会誌『日引』バックナンバー 一覧

300 執筆者 一覧

309 【本資料集推薦コメントのご紹介】 草戸千軒町遺跡の発掘調査とその成果 ……………………………… 2 ────────────────────────────────── ◯

第2章 たべる ◯

第3章 だす ◯

第4章 ささげる

目次 著者一覧 ……………………………………………………………………277 ──目 次──────────────────────── 〈研究展望・動向〉 〈連 載〉

目 次 《研究ノート》 《研究メモ》 《シリーズ遺跡紹介18》 《展 望》 《古代学への提言 95》

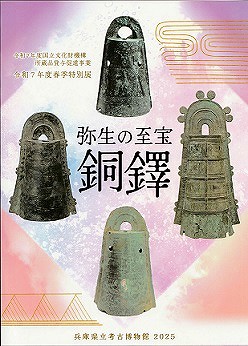

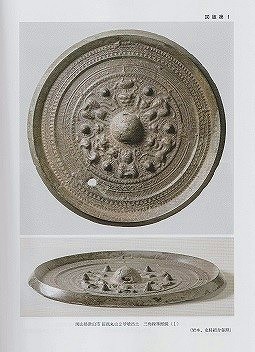

【目次】 【論文】 【随想】 目次 【内容簡介】 口絵 【目次紹介】 草戸千軒町遺跡の発掘調査とその成果 ……………………………… 2 第26回九州前方後円墳研究会長崎大会 九州の古墳時代遺跡出土鏡をめぐる諸問題 辻田淳一郎 …… 1 筑前西部~中部地域における弥生時代終末から 【ご案内】 2025年3月15日~6月15日まで国立科学博物館で開催された特別展 …………………………………………………………………………… 日本を代表する青銅器の一つに、弥生時代の祭祀に使用された「銅 第1章 銅鐸鑑賞のてびき ……………………………………………1 第2章 銅鐸600年の変化~兵庫の銅鐸を中心に~ ………………12 出品目録・写真目録・挿図目録 ……………………………………86 【ご案内】 大阪大学考古学研究室が創設されて以来の教員として研究室を 【目次】 序………………………………………………………高橋

照彦 ⅰ 埋蔵文化財の保護と考古学研究の発展のために 【ご案内】 ──────────────────────────────── 例 言(部分) 序 言 ………………………………………………………………… ⅰ 【内容紹介】 本書は、関西大学文学部考古学研究室開設70周年を記念して刊行された。 【目次】 ◇序文(井上主税)

目 次

目 次 【目次】 骨角器研究と骨角製装身具類研究 骨角製装身具類の地域様相 特定素材・器種からみる装身具類 他素材から見る装身具類 他装身具共伴・着装人骨 最近の発掘から リレー連載・考古学の旬 第29回 リレー連載・私の考古学史 第20回 連載・現状レポート これからの博物館と考古学 書評/論文展望/報告書・会誌新刊一覧/考古学界ニュース ──────────────────────────── 目 次 目 次 第2部 天理市域主要古墳のカルテ 1.上殿古墳………………27

37.ヒエ塚古墳………………63 【内容照会】 概要文彩陶・黒陶から三彩・白磁・青磁へと製陶技術を進化させた 【内容紹介】 本書は、関西大学文学部考古学研究室開設70周年を記念して刊行された。 【目次】 ◇序文(井上主税) 【目次】 吉江 崇:外記政の衰退に関する覚書 ───────────────────────── 例 言 はじめに-本研究の目的と経緯

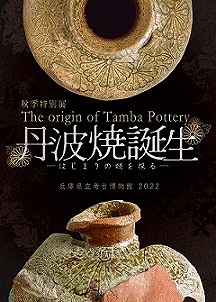

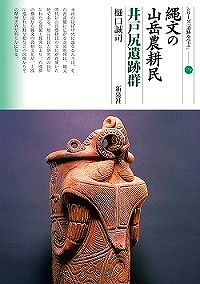

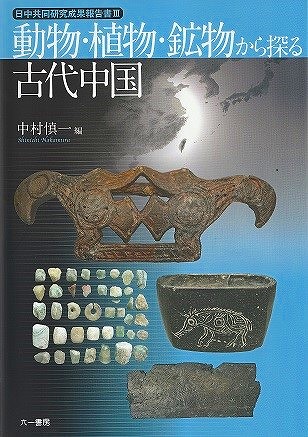

武末 純一 …… 1 ……………………………………………………………………… **************************************************** 第Ⅱ部 遺跡のあゆみ―発掘調査の成果と遺跡の未来― ……………………………………………………………………… 第1章 炉と竈の比較 第2部 原史・古代の住まいと建物 第1章 丘陵上に立地する弥生時代集落の景観 【考古学と文化史 2 刊行にあたって】 【内容】 【目次】 【内容紹介】 【目次】 【目次】 <目次> 第1章 七支刀と古代東アジア 【第33回 九州縄文研究会福岡大会 開催要項】より 趣 旨:第33回福岡大会では、後期の鐘崎式土器および併行期の 【目 次】 【記念講演】 【九州・沖縄各県における当該土器型式期の資料集成】 福岡県における縄文時後期の小池原上層式~鐘崎式及び併行期 【紹介文】 ネアンデルタール人やデニソワ人ら旧人たちが生きていた時代のアジア 【目次】 第1章 考古学と文化人類学の知見が豊かにするパレオアジア新人文化 第1部 考古学的視点 第2章 人類の進化と狩猟技術の発達【佐野勝宏】 第2部 文化人類学的視点 第11章 植物資源の道具利用の多面性 第3部 パレオアジア:新人文化の形成 第19章 アジア旧石器時代の石器技術と新人の拡散【西秋良宏】 ─────────────────────────── 目次 第2章 おらあとうの考古学 第3章 井戸尻文化の中心地 第4章 山岳農耕民のくらし 第5章 縄文図像学の世界 吉岡康暢先生卒寿記念論文集 学究無限 刊行のご案内より 北陸地方の古代史・考古学研究のみならず、古代・中世考古学研究を 執筆者一覧 ─────────────────────────── 【目次】 第2章 原の辻遺跡を掘る 第3章 一支国を構成する弥生集落 第4章 「南北市糴」の交易網 第5章 これからの一支国 【ご案内】 本書は第3回吉野ヶ里学シンポジウム「弥生後期の集落と墓制ー有明 【目次】 基調講演 「縄文のおわり、弥生のはじまり」 目 次 本 文 目 次 【目次】 序 【内容簡介】 第1章 研究の現状と課題 第2章 高麗陶器の分類と編年 第3章 高麗陶器の生産 第4章 高麗陶器大型壺の消費とその用途 第5章 九州・琉球列島における高麗陶器の消費 第6章 生産と消費からみた高麗陶器の特質 終章 中世東北アジア陶磁史からみた高麗陶器 【内容紹介】 九州西方海域を巡る技術・疫病・信仰― 序章 海の十字路 第2章 海を跨がる疫病―疱瘡― 第3章 海を渡った信仰―潜伏キリシタン― 終章 周縁海域の交流―内と外― プロローグ 埴輪の世界 古墳時代の3世紀から6世紀にかけて埴輪はにわが作られました。 第1章 王の登場 埴輪は王(権力者)の墓である古墳に立てられ、古墳からは副葬 第2章 大王の埴輪 ヤマト王権を統治していた大王の墓に立てられた埴輪は、大きさ 第3章 埴輪の造形 埴輪が出土した北限は岩手県、南限は鹿児島県です。日本列島の 第4章 国宝 挂甲の武人とその仲間 埴輪として初めて国宝となった「埴輪 挂甲の武人」には、同じ 第5章 物語をつたえる埴輪 埴輪は複数の人物や動物などを組み合わせて、埴輪劇場とも呼ぶ エピローグ 日本人と埴輪の再会 古墳時代が終わると埴輪は作られなくなりますが、江戸時代に入 近世陶磁研究会 第13 回大会 近世陶磁研究会 会 長 大橋 康二 当研究会の前身九州近世陶磁学会は10 周年記念の2000 年に『九州陶磁 【目次】 口絵写真 ………………………………………………………… P1 東アジアの農耕社会、日本列島の弥生農耕起源の解明につながる 第2章 将軍山積石塚と老鉄山積石塚の石室 …………宮本一夫

13 第3章 将軍山積石塚出土土器 …………………………宮本一夫

41 第4章 将軍山積石塚出土石器 ………………………松尾樹志郎

61 第5章 牧羊城址購入遺物 ………………松本圭太・松尾樹志郎

71 第6章 羊頭窪貝塚出土土器の圧痕調査 第7章 遼東半島の積石塚 ………………………………宮本一夫

115 第8章 将軍山積石塚からみた遼東半島の先史社会 ……宮本一夫 141 図版編 …………………………………………………………………

155 参考文献 203 群集墳とは何か 【目次】 第2章 東国における群集墳造営の画期 第3章 群集墳の形成と構成 第4章 群集墳の被葬者 群集墳論関係論文一覧 (日高 慎) 卷頭言 古典・文学と考古学研究のいま(谷口 榮) 古 代 中 世 近 世 最近の発掘から リレー連載・考古学の旬 第28回 リレー連載・私の考古学史 第19回 書評/論文展望/報告書・会誌新刊一覧/考古学界ニュース 文化財保護法にみる古墳の保存と活用 日本列島における盛土構造物の保護と整備の考え方 盛土構造物のリスクと課題―整備に向けた諸条件― 東アジアにおける王墓の整備事情 最近の発掘から リレー連載・考古学の旬 第27回 リレー連載・私の考古学史 第18回 書評/論文展望/報告書・会誌新刊一覧/考古学界ニュース ─────────────────────────────── 特 集

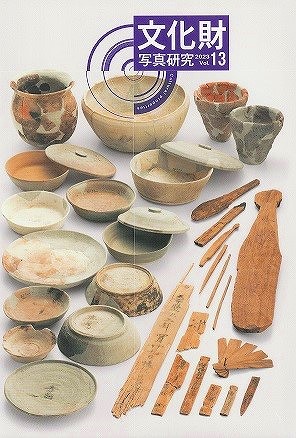

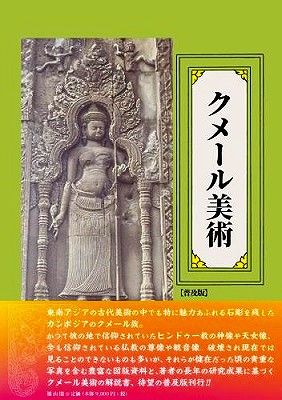

文化財写真における高感度ノイズ・長時間ノイズの取扱を 世界遺産アンコールワットクメール美術の清華を見る 東南アジアの古代美術の中でも、カンボジアのクメール族は 【目次】 【紹介文】 マチュピチュ遺跡やナスカの地上絵、あるいはシカン文化のきらびや 【目次】 01 アンデス文明とは もっとアンデス文明を知るために読んでほしい本 【ご案内】 古代の王権と和泉の首長による須恵器生産について窯跡、集落、 【目次】 序 〈広瀬和雄〉 序 章 古代和泉の須恵器生産・集落・古墳の考古学研究に 第一章 泉北丘陵窯跡群の須恵器生産 第二章 古代集落と土地開発 第三章 古墳と古代氏族 第四章 須恵器生産と茅渟県 終 章 古代開発のモデル 2023年12月に開催された奈良文化財研究所第27回古代官衙・ Ⅰ

報告 ………………………………………………………… 9 Ⅱ 討議 ………………………………………………………

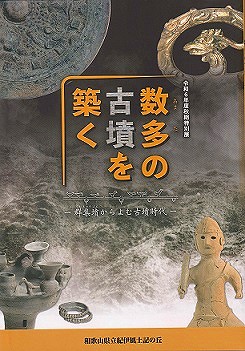

125 【論文】神功開寳考 一銭径と重量から読み解く貨幣政策― 【目次】 『古代武器研究』 Vol. 19 の刊行にあたって 【論文】 目 次 【紹介文】 埴輪はいつ、どうして生まれ、どんな種類のものがつくられ、なぜ 【目次】 第1章 埴輪に注目した先人たち 第2章 埴輪のはじまり・広がり・おわり 第3章 埴輪の役割 第4章 器財埴輪と動物埴輪 第5章 人物埴輪をめぐって 第6章 埴輪の製作 あとがき 和歌山県立紀伊風土記の丘令和6年度特別展 「数多の古墳を築く 一群集墳 世界各地の旧石器時代女性小像や、線刻画にみる女性象徴を集成し、 【本書の主な目次】 序論 ヴィーナスの始原を求めて 第Ⅰ部 上黒岩の女性象徴 第Ⅱ部 旧石器時代の女性象徴 後論 旧石器時代の女性象徴とは何だったのか 集成 旧石器時代の女性象徴 総論 1 古代 2 中世 3 近世 4 近代 ドローンで洞窟遺跡を撮ってみた! 【目次】 第1章 第2章 第3章 【内容紹介】 考古学・博物館資料のデジタル化は記録、保存、公開共有の新しい 【目次】 2 博物館DX の実践と展開 3 最新のDX技術 【ご案内】 【目次】 ごあいさつ …………………………………………………… 3 発刊の辞 ※2024年11月16日・17日に開催のシンポジウム「東日本における土器 ………………………………………………………………………………… 出土土器からみた古墳の年代(追加分) 2024年11月16日・17日に開催されたシンポジウム「東日本における 目 次 第1分冊 第2分冊 【目録】 論文 翻訳 研究ノート 資料紹介 目次 日程 目 次 活動・出版物の記録 【目次】 ……………………………………………………………………………… 和歌山県立紀伊風土記の丘令和6年度特別展 「数多の古墳を築く 一群集墳 (韓国語題目)が表記できませんので以下のURLから全体目次と 目 次 中近世の城づくり

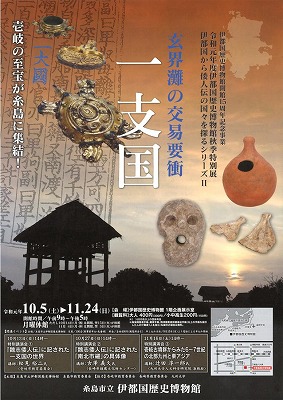

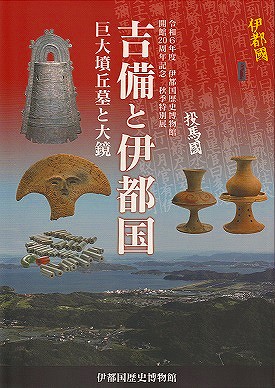

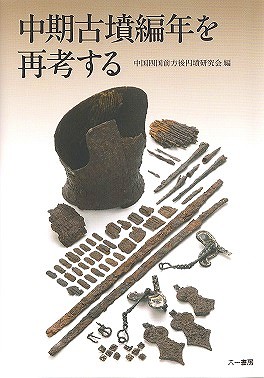

高田 徹 ………… 1 ………………………………………………………………………………… 『筑前国 怡土城成れり」その実像をめぐって 松尾洋平 ………… 75 ごあいさつ(抜粋) 【ご案内】 【目次】 ご挨拶 【内容簡介】 国防と外交、西海道の統治を司った大宰府。倭王権と古代豪族との関係、 【目次】 第Ⅰ部 九州の古代豪族と倭王権 第Ⅱ部 筑紫における大宰府の成立 終章 大宰府成立史のまとめと今後の課題 【開催趣旨】 【書評】 英文概要 【内容紹介】 【目次】 第二章 生業と社会の様相 第三章 生活と文化・習俗の背景 第四章 祭祀・儀礼の系譜と展開 第五章 宗教と信仰の実相 滋賀県立安土城考古学博物館 大道和人著 【目次】 第1章 日本古代製鉄の研究動向 【ご紹介】 【内 容】[展示会案内より] 伊都国歴史博物館は、今秋開館20周年を迎えます。 【目 次】[章立]〕 第Ⅰ章 集落・墳墓の展開とマツリ 【内 容】 古墳時代を通じた古墳編年と時期区分の再構築を目的として、 〈基調報告〉 第Ⅱ部 土器編年の検討 ──目 次───────────────────────── 〈史料紹介〉 〈研究展望・動向〉 〈連 載〉 〈書 評〉 〈新刊紹介〉 目次

「『続日本紀』記載の古代山城―茨城と常城の輪郭」 目 次 ≪古代学への提言 93≫ 公開講演録 1 目的 古墳時代から飛鳥時代には、様々な器物に関して製作技術の受容・ 土師器・須恵器・埴輪・瓦磚は、これまでの研究・展示では個別独立して

目 次 列島国制史の根本的諸問題(Ⅱ)古代中国帝国主義の列島支配と 弥生時代玄界灘沿岸地域の外来系土器の年代と以東の併行関係 纒向遺跡第195次調査SK38土坑から出土した植物および昆虫類について ミロク谷石棺を対象とした三次元計測 編集後記 【内容紹介】 身近な遺跡データから読み解く縄文社会の資源利用 【目次】 序章

縄文時代における資源利用技術研究の射程 第1章 問題の所在:縄文時代の資源利用と社会 第2章 方法論の検討:縄文時代石器の研究 第3章 九州縄文時代磨製石斧の動態 第4章 九州縄文時代打製石斧の動態 第5章 九州縄文時代縦長剥片石器の動態:博多湾沿岸地域の分析 第6章 九州縄文時代資源利用の石器モデル:分析結果の統合 第7章 遺跡立地変遷と石器モデル:博多湾沿岸地域の分析 第8章 議論:資源利用技術からみた九州縄文時代社会 終章

結論と展望 付表 【紹介文】 埴輪のきほんを網羅した入門書。 「踊る埴輪」は、じつは踊っていない? 東京国立博物館の研究員が、埴輪の種類や役割、歴史、つくり方など、専 【目次】 はじめに――はにわとは? I

はにわの種類 II

はにわの歴史と古墳 III はにわのつくり方 IV

はにわの研究 おわりに――わたしとはにわ 古墳時代とはにわの年表 【紹介文】 日本列島の西端、長崎県佐世保市の山間にある福井洞窟は、旧石器時代 【目次】 第2章 姿をあらわした福井洞窟 第3章 福井洞窟をふたたび掘る 第4章 狩猟採集民と福井洞窟 第5章 保存と活用の展望 【紹介文】 江戸時代の城が蘇ったら素晴らしいかもしれない。しかし、そこには 【目次】 Ⅰ 名古屋城天守木造化のゆくえ プロローグ 近世城郭の到達点、名古屋城 Ⅱ 各地の城郭復元・修復事情 プロローグ 観光立国と文化財保護 あとがき 農耕社会が安定期に入った弥生時代中期、大陸より祭器や副葬品として 【目次】 競合と交易の時代へ―プロローグ 変わりゆく弥生社会 金属器の伝達者 東北アジアの粘土帯土器文化 環黄海交易ネットワークの形成 政体の交代と楽浪郡 東アジア世界への参入 連動し続ける東北アジア社会―エピローグ あとがき 道具を使って文字を書く―。今日では当たり前の行為である筆記の 【目次】 人類と文字 東アジアの文字とその歴史 書くという行為 墨書を彩る道具たち 古代文房具を使用した人々と社会 文字と文房具と古代国家―エピローグ あとがき 【紹介文】 【目 次】 第2章 伊都国形成期の糸島 第3章 三大王墓と伊都国の墓制 第4章 伊都国の国邑 第5章 王都をとりまく拠点集落群 【目 次】 1 内蒙古・長城地帯におけるスキト・シベリア青銅装飾品の 目次/lndex 【目 次】 流雲文縁方格規矩鏡の編年1(下) 一つの木簡史料を加えての備前国東部郡界の再考と 中攻掩体に関する考古学的研究 魏晋南北朝時代の「馬俑」について(下) 大 平 理 沙 …… 117 土生田純之君の急逝を悼む

小 田 富士雄 …… 143 【内容簡介】 2019年7月6日、百舌鳥(もず)・古市(ふるいち)古墳群が世界遺産に 序 年譜 ………………………………………………………………………

7 編集後記 【紹 介】 もくじ 目 次 特輯 古代ギリシア史研究の現在地(3) 王権と帝国

藤井

崇:特輯「古代ギリシア史研究の現在地(3)王権と帝国」 目 次 執筆者一覧 特輯 古代ギリシア史研究の現在地(3) 王権と帝国

藤井

崇:特輯「古代ギリシア史研究の現在地(3)王権と帝国」 目 次 第3章 考古学と民族学・民俗学・地理学・ ・石井龍太 【目次】 光石鳴巳・山本 誠・白石 純・森先一貴 中園

聡・平川ひろみ・太郎良真妃・春成秀爾・中川 渉 神野

恵・河西 学・篠宮 正

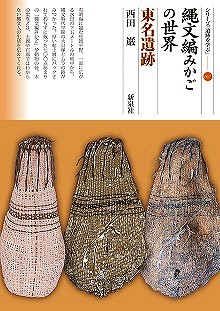

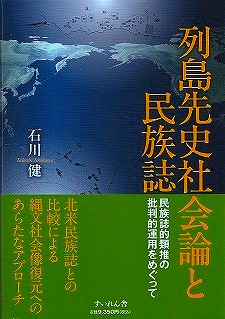

目 次 発表1 大阪府「柏原市大県郡条里遺跡の調査 【紹介文】 ─────────────────────────────── 第2章 縄文のタイムカプセル 第3章 縄文編みかごの世界 第4章 東名縄文ムラ 第5章 東名遺跡のこれから 【内容簡介】 【目次】 第1章 交差資料からみる日韓古墳の編年と年代観 第2章 百済漢城期の土器編年再考 第3章 鉄製凹字形刃先考 第4章 筒形銅器考 第5章 金海大成洞古墳群出土の倭系遺物考 第6章 良洞里古墳群出土の倭系遺物考 第7章 海を渡った馬形帯鉤 第8章 韓半島出土の倭系甲冑からみる日韓関係 第9章 高句麗の南進と百済そして倭 第10章 「倭の五王」遣使伴う倭系古墳 第11章 長鼓墳(前方後円形古墳)出現の歴史的背景 終章 古墳時代前半期の日朝関係 【内容簡介】 北米民族誌との比較による縄文社会像復元へのあらたなアプローチ 目 次 武庫川回廊と甲山黒色ガラス質安山岩Aについて 目次

目次 著者一覧 ………………………………………………………………………277 序 京都平野の前期初頭の首長墓としては福岡県苅田町の石塚山古墳が挙げ 令和5(2023)年12月27日 …………………………………………………………………………………… 【本文目次】 第1章 遺跡の位置と環境 〔参考資料〕 第3章 調査の成果 第4章 出土遺物 付章 あとがき …………………………………………………………………

82 【目 次】 筑前における集落と古墳の動態 筑後における集落と古墳の動態 肥前東部 …………………………………………………… 79 長崎県本土部 ……………………………………………

109 豊前地域における集落と古墳の動態―総括― ………… 163 豊前南部・豊後における集落と古墳の動態 …………

201 日向(宮崎県域) ………………………………………… 225 大隅・薩摩地域における弥生時代終末期から飛鳥時代の集落 ……………………………………………………………………… <残部少> ●81149 集落と古墳の動態 Ⅲ 【目次】 開催趣旨・例言・日程 辻田淳一郎 谷澤亜里 西嶋剛広 齋藤大輔 桃﨑祐輔 参考資料 ………………………………………………………………227 【紹介文】 横浜市北部に位置する大塚・歳勝土遺跡は、集落の全体像がわかる プロローグ 大塚・歳勝土遺跡とは 第1章 環濠集落・大塚遺跡 第2章 墓域・歳勝土遺跡 第3章 弥生集落の研究へ 第4章 発掘から保存まで 【内容簡介】 縄文土器・弥生土器・土師器の焼成方法は、古くは全て野焼きである はじめに…………………………………………………………………1 考古学に人生を捧げた泰斗が綴る、日本考古学の原点と発展のあゆみ はしがき Ⅱ 雑誌、辞(事)典、地域史を編む場 (1)編集委員の眼-「雑誌」編集に Ⅲ 動向 追悼 Ⅳ 八十路を辿る V 学史展望 あとがき 【概略】 第Ⅰ章 匈奴の歴史 大阪の名刹として知られている四天王寺は、飛鳥時代の創建以来、現在 【目次】(章立て) プロローグ 四天王寺と古代王権 舘野和己 ………………

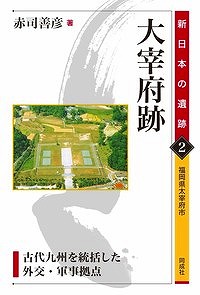

10 【概要】 前方後円墳出現の百年も前に築かれた本遺跡は、後の古墳時代到来に 【目次】 第1章 遺跡のある場所 第2部 遺跡の諸相―調査経過と祭祀の品々― 第7章 調査研究の経過 ●82022 三万田東原遺跡 九州縄文人のアクセサリー工房 ●82176 大宰府跡(新日本の遺跡 2) ○82254 旧相模川橋脚

関東大震災によって蘇った中世の橋

【目 次】 道後平野西部出土の銭貨 ………………………

山之内志郎 1 報告 【紹介文】 激動する古代東アジア情勢の中で、国防と対外交渉の拠点となった 第2章 大宰府の発掘 第3章 軍都・大宰府 第4章 政都・大宰府 第5章 大宰府の栄華 第6章 大宰府史跡 広瀬史学の集大成! 第2章 成立・展開・終焉 第4章 異質な文化の接触・共存 広瀬史学の集大成! 第5章 社会構成論 第6章 文化論 第7章 『日本書紀』と考古学 第8章 日本考古学の未来 広瀬和雄先生年譜・研究業績目録 【内容紹介】 【目次】 第2章 甲斐銚子塚古墳出現の背景 第3章 甲斐の方墳とその周辺 第4章 甲斐の横穴式石室 終章

律令社会への展望 【目次】 【論文】 関東大震災による液状化で地表に現れ、史跡と天然記念物の2つの性格 〈

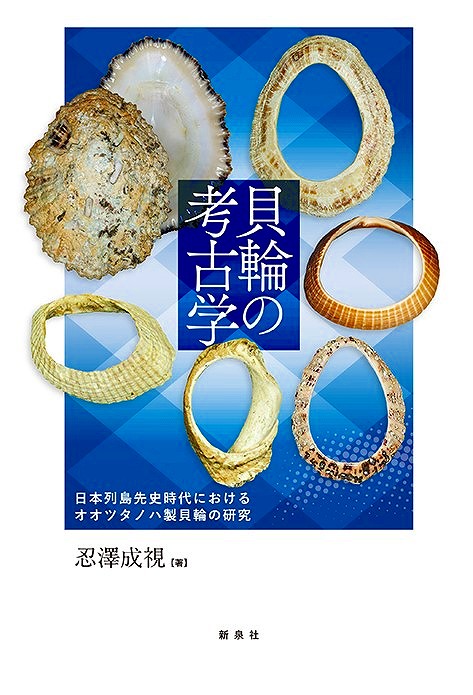

本書の主 な目次 〉 第Ⅰ部 遺跡の概要―旧相模橋脚とは― 第1章 驚きの発見と保存への道 第Ⅱ部 遺跡のあゆみ―発掘調査が語るもの― 第3章 発掘調査の概要 ●82022 三万田東原遺跡 九州縄文人のアクセサリー工房 ●82176 大宰府跡(新日本の遺跡 2) 【論文】 【内容簡介】 日本における醗酵の起源が、弥生時代から古墳時代前半の「巻き包み」 【目次】 第Ⅰ部 技術史的考察 第1章 巻き包みとは何か 第Ⅱ部 文化史的考察 第1章 園芸の巻き包み 【内容簡介】 律令体制以前から地方豪族が構築していた歴史的支配の存在を踏まえ、 序にかえて 第一部 郡司と地域社会 第二部 「郡的世界」の実態を探る 【内容紹介】 古墳に樹立された器材埴輪群はなぜ埋葬施設側を向くものがあるのか? 第1章 問題の所在と本書の構成 【紹介文】 装飾品である貝輪は、そのかたち・色・艶・質感から古来より多くの 【目次】 第Ⅰ章 食用の貝と利器用の貝 第Ⅱ章 東日本における縄文時代の貝輪 第Ⅲ章 東日本における弥生時代の貝輪 第Ⅳ章 東日本におけるオオツタノハ製貝輪 第Ⅴ章 九州地方における縄文時代の貝輪 第Ⅵ章 南西諸島におけるオオツタノハ製貝輪 第Ⅶ章 考古学・生物学的調査が明かすオオツタノハ製貝輪の実態 【紹介文】 海を越えていくつもの文化が交錯し発展を遂げたオホーツク海沿岸の 目次 第1章 北の海に暮らした人びと 第2章 東北アジア世界と北海道 第3章 東北アジア考古学と常呂 第4章 常呂の遺跡とともに むすびにかえて

<目次> 第2章 円弧状なめくりたがねと移動する渡来系工人ネットワーク 第3章 日本書紀の物語-大王・渡来系工人・在来工人のあつれきー 第4章 線刻鉄刀と象嵌技術 第5章 移動する渡来系工人ネットワークのひろがり 付録 金工技術カタログ その1<115~ > 【内容ご紹介】 家形埴輪は、埴輪が古墳上に配置された全期間にわたって存続した 【目次】 古墳時代並行期の日韓の社会と考古資料…………………山本孝文

14 生活と祭祀の基礎資料 日韓の武器・武具・馬具 支配者の象徴的器物と身体装飾 古墳と葬送祭祀 韓半島の中の倭系文物 目 次 栃木県栃木市小野巣根古墳群4号墳出土の埴輪 中国地方の形象埴輪配置 …………… 林 弘幸(16) 第21回研究大会討議の記録 ……………………(60) ………………………………………………………………… 目 次 【研究発表】 玉製作遺跡の発掘調査とその成果-三万田東原遺跡の事例から- … 39 張 睿帆:唐代定窯での細白磁生産について 【内容簡介】 郡衙遺跡を中心に、地方官衙の構造と展開の様相を考古学的に検証。 【目次】 序 章 本書の構成 第1章 国郡制に関する考古学的研究 第2章 地方官衙遺跡に関わる事例検討 第3章 郡衙正倉に関わる諸問題 終 章 郡衙研究の成果と課題 【内容簡介】 序 章 出雲古代史研究と本書の概要 第Ⅱ部 古代出雲国の部民制・氏族と交流 第Ⅲ部 『出雲国風土記』と古代出雲の実態 【内容簡介】 大きく変わりつつある博物館について、その基礎知識を整理し、 【目次】 ◇本書の執筆者(執筆順) 第Ⅰ部 博物館の概念とその基盤 【内容簡介】 人類はミルクをいつからどのように利用してきたのか。考古生化学の進展 【目次】 【目 次】 大和の大型横穴式石室にみられる構築技法の系譜 ≪シリーズ遺跡紹介16≫ 大阪府高槻市上牧遺跡の調査………笹 栗 格 41 ≪古代学への提言 91≫ 考古学は共同主観的創造上の秩序にどこまで迫れるのか?

【内容簡介】 第一章 秦漢封泥とは

谷 豊信 3 第一章 秦の文官のリテラシー 第一章 秦帝国の形成と秦郡の変遷 鶴間和幸 121 目 次 ─────────────────────────────

上巻 目次 序 ………………………………………宮本一夫先生退職記念事業会 下巻 目次 日本における古墳時代天井壁画からの考察………………………福田匡朗 501 編集後記………………………………………宮本一夫先生退職記念事業会

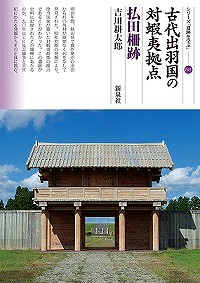

1009 【目 次】 序文 ……………………立正大学特別栄誉教授 坂誥 秀一

i 【内容】(本書より) 【目 次】 目 次 ≪特集 2022年度拡大例会シンポジ ≪古代学への提言 89≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 古代の九州諸国を統括しつつ、平時には外交、戦時には国防の最前線を はじめに―大宰府の先進性と辺境性 第Ⅰ部 遺跡の概要―大宰府跡とは― 第1章 大宰府の環境 第4章 大宰府跡の発掘調査 あとがき 【紹介文】 海を越えていくつもの文化が交錯し発展を遂げたオホーツク海沿岸の 目次 第1章 北の海に暮らした人びと 第2章 東北アジア世界と北海道 第3章 東北アジア考古学と常呂 第4章 常呂の遺跡とともに むすびにかえて 【紹介文】 明治年間、秋田県で農作業中の水田から杉の角材が隙間なく列を 【目次】 第1章 謎の城柵の発見 第2章 払田柵跡を掘る 第3章 出土文字資料は語る 第4章 払田柵跡の正体を探る 【内容】 古墳はまぎれもなく墓であり、そこには被葬者の性格や社会関係だけで 序 章 本書のねらいと立場 【内容】 Ⅰ 論 考 佐藤 宏之 縄文草創期の範囲について 【内容紹介】 著者のライフワークである弥生時代の社会のあり方を展開する最新 第1章 本書のねらいと構成 第2章 弥生時代中期における青銅器生産の定着と展開 第3章 弥生時代後期における青銅器の拡散 第4章 弥生社会における青銅器生産の位置づけ 第5章 青銅器の生産からみる弥生社会 【ご紹介】(HPより抜粋) 伊都国歴史博物館では冬季特別展として、東京国立博物館が所蔵する、日本列島 青銅器部分名称・展示品出土地・主要展示品 目 次 執筆者一覧 この図録は、奈良県立橿原考古学研究所附属博物館において令和5(2023) 目次 目 次 【資料集成】 目 次 目 次 目 次……………………………………………………………………ⅲ 文化遺産と文化財 -文化遺産学概説 備忘- 木許守さん略年譜 ……………………………………………………135 【本書目次】 ■第2章 弥生文化とその周辺 ■第3章 北東アジアの古墳文化 ■第4章 古代統一国家群の諸相 ■第5章 中・近世の東アジア ■第6章 シルクロードの考古学 ■第7章 東アジア考古学の諸問題 ■第8章 北東アジアの世界文化遺産 目 次 <出版社HPより> <出版社HPより> <出版社HPより> 巻頭言 【内容簡介】 ■本図録は黒川古文化研究所における第130回展観「魏晋南北朝の 出土銭貨研究会の会長就任にあたって ……… 松

村 恵 司 1 目 次 報告 紙上報告 目 次 【総合計議】 …………………………………………………………95 目 次 【ポスター発表要旨】 目 次 *********************************************************** 平成25年(2013)、福岡県古賀市の船原古墳に隣接した土坑に ・総 論 船原古墳の調査・研究最前線 【内容簡介】 漢の皇帝に「漢委奴国王」の金印を授けられた王が君臨し、 【目次】 第1章 奴国の王都 第2章 須玖岡本王墓と王族墓 第3章 奴国の王宮にせまる 第4章 弥生時代のテクノポリス 第5章 これからの須玖遺跡群 無刻突帯文系土器群の研究 幸 泉 満 夫 …… 1 論文

墓地からみた北部九州初期弥生社会 翻訳 研究ノート

目 次 南島先史時代の石製玉類出現の背景 ……………………………… 8 今回取り上げる円筒埴輪とその仲間たちは、土管のような筒状で 目 次 1.問題提起 2.研究発表 3.紙上報告 【目 次】 〔追悼文集〕 〔橘昌信先生年譜・業績一覧〕 ……………………………………429 【紹介】 【内容簡介】 なぜ先史時代の人々は海峡を越えてまで交流することを求めたのか。

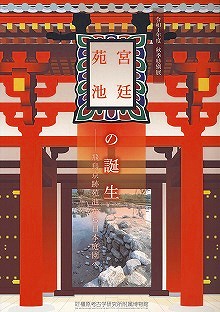

目 次 第3章 すべては自然環境から始まる ………………………………29 第4章 土器から見える交流の世界 …………………………………39 第5章 土器文化の融合と分離………………………………………103 第6章 石器・骨角器はどのように伝わったか……………………133 第7章 装身具はなぜ広域に伝わるのか……………………………179 第8章 交流と先史社会の構造の変化………………………………211 参考文献 225 【内容簡介】 東部ユーラシアにおける〈交通〉のなかで日本の古代国家はいかに 【目次】 【内容簡介】 律令国家が成立する過程で、古代大和の宮都空間はどのように 【目次】 序 章 飛鳥から藤原京そして平城京へ 【内容簡介】 律令制下、九州諸国の総管・防衛・外交など多機能を有した 【内容簡介】 全国的な統治が進んだ古墳時代、大王家や豪族などの 半世紀にわたる著者の考古学研究から著された、モノに 1

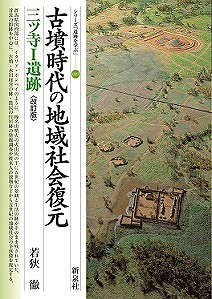

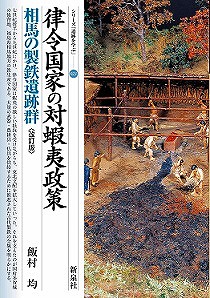

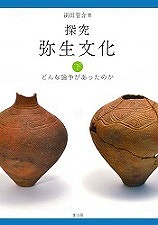

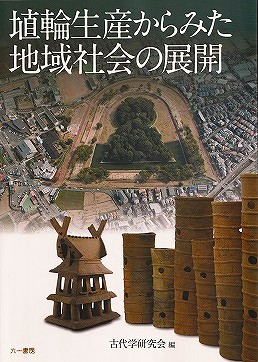

遺物論 【内容簡介】 【内容簡介】 「邪馬台国」はどこにあったのか。江戸時代から続く邪馬台国論争は、 【目次】 はじめに 【内容簡介】 本書は令和五年9月30日から12月3日の間に開催する秋季特別展 ……………………………………………………………………………… 目 次 Ⅰ 律令制下の交通体制 【内容簡介】 本書『琉球諸島の歴史人類学-信仰と習俗の民族誌』は、従来の 【目次】 《文字化けがございますので原文紹介はこちらをクリックしてご覧いただけます(PDF)》 群馬県南西部には、イタリア・ポンペイのように、榛名山噴火の 【目次】 第2章 館の構造を読み解く 第3章 遺物が語るもの 第4章 聖水祭祀 第5章 古墳時代の地域社会 第6章 三ツ寺Ⅰ遺跡の首長像 【紹介文】 7世紀後半から9世紀にかけ、律令国家は蝦夷の激しい抵抗を受けな 目次 第2章 木炭窯を掘る 第3章 製鉄炉を掘る 第4章 製鉄経営の解明 第5章 律令国家の対蝦夷政策 第6章 その後の製鉄遺跡 【内容紹介】 いくつもの論争が弥生文化研究を進化させてきた。 【目次】 1 論争とは何か―論争の機能と構造とは 【投稿論文】 英文概要 【内容簡介】 埴輪生産遺跡はどのような背景のもとにそこで営まれたのか。 …………………………………………………………………………… 第Ⅰ部 拡大例会・シンポジウム記録集 第Ⅱ部 考察 第Ⅲ部 誌上報告 第Ⅳ部 総括 第Ⅴ部 埴輪生産関連遺跡集成 …………………………… 371 後 記 …………………………………………………… 384 縄文時代から古墳時代にかけて、九州地方における考古学研究の主要な …………………………………………………………………………………… 総論 1 縄文時代 2 弥生時代 3 古墳時代 《文字化け箇所があるため原文紹介はこちらをクリックしてご覧ください(PDF)》 紙上報告 ……………………………………………………………………………… 目 次(第1分冊) 【本大会での年代観について】 ★第24回九州前方後円墳研究会大分大会土器検討部会 ★山崎賴人※・杉本岳史※・一木賢人※・作山航平※・三津山靖也: 【★ありは第24回大会発表者、★なしは誌上報告者】 紀元前10世紀頃、無文土器文化との接触により九州北部の 【目 次】 01 弥生文化とは? 弥生時代とは? 訪ねてみたい弥生文化関連遺跡

【2026年2月22日 【入荷】

書籍番号

82908

書 名

肥前陶磁の編年 2 磁器編 色絵

-波佐見・三川内を中心にー

シリーズ

(近世陶磁研究会

第14回大会冊子)

データ

A4 379頁

ISBN/ISSN

編著者

出版年

2026年2月

出版者

近世陶磁研究会

価 格

5,500円(税込)

肥前陶磁概論(磁器中心に)[再掲〕

………………………………………… 1

肥前

有田の色絵・色絵素地(碗・皿)

…………………………………… 5

肥前

鉢・猪ロ・蓋付鉢・合子・水指・蓋置・薬壺(色絵以外) ………

57

肥前 香炉・火入・灰落し

………………………………………………… 93

肥前

仏飯器・水滴・人形・灯火具・緒締玉・戸車 …………………… 101

肥前

瓶・花生・仏花器・油壺・水注 …………………………………… 113

肥前

壺・唾壺 ……………………………………………………………… 141

肥前

波佐見 ………………………………………………………………… 157

肥前

平戸・三川内 …………………………………………………………

189

西日本の消費地遺跡の年代が判る資料ー肥前色絵波佐見・三川内を中心に一

……………………………………………………………………………

215

消費地遺跡の年代が判る資料-江戸遺跡を中心に ……………………

281

参考資料 肥前陶磁古窯跡関係報告書等一覧 ……………………………

372

※「肥前陶磁概論(磁器中心に)」は、近世陶磁研会 2025

「肥前陶磁の編年

1

磁器編ー碗・皿を中心に-」に掲載したものを、本書の利便性を勘案

し再掲した。

※資料作成については、執筆担当者が作成し、事務局が編集した。

※資料の中には未発表資料もあり、本資料から論文等に引用される場合は、

必す各資料の執筆者に照会されたい。

【2026年2月12日 【入荷】

書籍番号

82903

書 名

群集墳からみた播磨

シリーズ

(第25回播磨考古学研究集会 資料集)

データ

A4 238頁

ISBN/ISSN

編著者

第25回研究集会実行委員会編集

出版年

A4 238頁

出版者

第25回研究集会実行委員会

価 格

3,000円(税込)

本書は、2026年2月7日開催の第25回播磨考古学研究集会「群集墳

からみた播磨」の当日資料集です。

この資料集は、地域報告および

基調講演資料を各々担当者が作成、加えて群集墳を集成した資料編

の二部構成になっています。

【地域報告資料】

「讃容、赤穂郡域」…………………………………島田 拓… 1

「宍禾・揖保・神前・餝磨郡域の群集墳」………中濱 久喜… 7

「印南・賀古・賀毛・託賀の群集墳」……………山本 原也…20

「明石・美嚢郡域」…………………………………中久保辰夫…30

【基調講演資料】

「群集墳と古墳時代後期の社会」 …………………太田

宏明…42

【群集墳資料集成】

佐用町(讃容郡)

…………………………………………………(資1)

赤穂郡上郡町(「赤穂郡」)

……………………………………(資2)

赤穂市(「赤穂郡」)

……………………………………………(資4)

相生市(「赤穂郡」)

…………………………………………(資19)

たつの市南部(揖保郡)

………………………………………(資20)

揖保郡太子町(揖保郡)

………………………………………(資38)

姫路市西部(揖保郡)

…………………………………………(資44)

たつの市北部(揖保郡)

………………………………………(資61)

宍粟市(宍禾郡)

………………………………………………(資79)

姫路市(飾磨郡)

………………………………………………(資85)

神崎郡神河町(神前郡) ………………………………………(資109)

加古川市(賀古・印南郡) ……………………………………(資110)

高砂市(印南郡) ………………………………………………(資118)

加西市(賀毛郡) ………………………………………………(資119)

小野市(賀毛郡) ………………………………………………(資136)

加東市(賀毛郡) ………………………………………………(資143)

西脇市(託賀郡) ………………………………………………(資151)

多可郡多可町(託賀郡) ………………………………………(資164)

三木市(美嚢郡) ………………………………………………(資169)

神戸市(「明石郡」) …………………………………………(資177)

【2026年2月12日 【入荷】

書籍番号

82904

書 名

播磨からみた縄文のおわり、弥生のはじまり

シリーズ

(第24回播磨考古学研究集会の記録)

データ

A4 157頁

ISBN/ISSN

編著者

第24回研究集会実行委員会編集

出版年

2025年8月

出版者

第24回研究集会実行委員会

価 格

2,200円(税込)

本書は2025年2月22日(土)に開催した第24回播磨考古学研究集会「播磨

からみた縄文のおわり、弥生のはじまり」の記録集です。

【講演・報告資料】

報告1

深井明比古「東播磨の縄文のおわり

ー東播磨の縄文後晩期の遺跡の実態についてー ……… 21

までの遺跡動態」…………………… 29

報告3 篠宮 正 「東播磨地域の弥生のはじまり」

……………… 53

報告4

荒木幸治 「西播磨の弥生のはじまり」 ……………………

79

【シンホジウム記録】

「播磨からみた縄文のおわり、弥生のはじまり」 ………………… 115

【資料集成補遺】

………………………………………………………… 145

【2026年2月9日 【入荷】

書籍番号

82902

書 名

首長墓系譜の再検討

シリーズ

データ

B5 303頁

ISBN/ISSN

978-486445-191-8

編著者

古代学研究会編著

出版年

2025年8月

出版者

六一書房

価 格

5,500円(税込)

古墳時代では、歴代の首長が一定の範囲に墳墓を営む状況がみられ、これが

首長墓系譜と呼ばれてきた。本書は、各地の首長墓系譜の中で墳丘築造企画、

副葬品組成、埋葬施設構造がどのように継承されていたのか検討を行い、そ

こから古墳時代における首長位の継承の問題に迫ったものである。

古代学研究会2022年度拡大例会シンポジウムをもとにした成果報告書。

第Ⅰ部 拡大例会シンポジウムの記録集

〈趣旨説明〉

開催趣旨

………………………………………………………………太田宏明

3

〈基調講演〉 …………………………………………………………田中晋作

5

古墳時代の政権構造と首長墓系譜

〈報告〉

埋葬施設からみた古墳時代前期・中期の首長墓系譜

……………上田直弥 35

埋葬施設からみた古墳時代後・終末期の首長墓系譜

……………太田宏明 63

副葬品からみた古墳時代前・中期の首長墓系譜 …………………岩本 崇

101

副葬品からみた古墳時代後期の首長墓系譜 ………………………絹畠 歩

121

墳丘築造企画からみた首長墓系譜 …………………………………木許 守

149

岩橋千塚古墳群における首長墓系譜 ……………………………瀬谷今日子

173

日本中世前期の在地領主・在地集団・家 …………………………永野弘明 195

―シンポジウム「首長墓系譜の再検討」に寄せて―

九州地域の首長墓群 …………………………………………………藏冨士寛

215

―埋葬施設からみた九州中・北部地域の首長墓系列―

横穴式木室にみる集団性と首長層の地域交流

…………………田村隆太郎 235

東海地方の横穴墓における首長墓系譜 ……………………………大谷宏治

251

下野地域南部における首長墓系譜の再検討 ………………………荒井啓汰 271

―しもつけ古墳群の横穴式石室を中心に―

総括

……………………………………………………………… 太田宏明 295

【2026年2月5日 【入荷】

書籍番号

82896

書 名

九州旧石器

第29号 黒曜石・安山岩・流紋岩

シリーズ

―石器石材が物語る旧石器時代像―

データ

A4 136頁

ISBN/ISSN

編著者

日高優子(宮崎県旧石器文化談話会)編集

出版年

2025年12月

出版者

九州旧石器文化研究会

価 格

3,000円(税込)

…………………………………………………………………………………

1.黒曜石・安山岩・流紋岩

一石器石材が物語る旧石器時代像ー(第51回

九州旧石器文化研究会

予稿集)

堤 隆「黒曜石が語る旧石器時代人像」……………………

1

隅田 祥光「波長分散型XRFとエネルギー分散型XRFを利用した

黒曜石製石器原産地判別法の体系化」………

9

[基調報告]

辻田 直人「土黒川流域の石器石材と集落遺跡」………………

19

越知 睦和「九州の安山岩製石器からみた行動領域」…………

35

沖野 誠・桑村 壮雄「祖母・傾山系流紋岩からみた行動領域」 47

馬籠 亮道・寒川 朋枝「南九州における石器石材と行動領域」

59

越知 睦和「佐賀県の動向」

高橋 央輝「長崎県の動向」

赤池 麗樹「熊本県の動向」

桑村 壮雄「大分県の動向」

藤木 聡「宮崎県の動向」

馬籠 亮道「鹿児島県の動向」

金城 翼「沖縄県の動向」

藤木 聡「東南九州の旧石器時代から縄文時代における水晶利用

の変遷と特質」 ……………………………………

95

日高 優子「丸州山地南端部における石器石材整理の試み―

―チャート・珪質石材を中心に―」

……………

109

大場 正善「小型ナイフ形石器と小型台形石器の

プランティング」

……………………………… 121

【2026年1月25日 【入荷】

書籍番号

82886

書 名

季刊 考古学 第174号 特集 木簡研究の可能性

シリーズ

データ

B5 124頁

ISBN/ISSN

978-4-639-03102-4

編著者

桑門智亜紀編集

出版年

2026年2月

出版者

(株)雄山閣

価 格

2,640円(税込)

令和の木簡研究…………………………………………………山本 崇

14

古代における記録木簡と帳簿 … …………………………… 武井紀子

19

中世の木簡 … …………………………………………………

佐藤亜聖 23

近世の木簡

…………………………………………………… 岩淵令治 27

平城宮東大溝出土の「考文付札」をめぐって ……………

桑田訓也 31

考古学的視点からみた木簡研究の可能性

……………… 浦 蓉子 35

国語学からみた木簡 …

………………………………………犬飼 隆 39

文学からみた木簡 …………………………………………

井上さやか 41

木簡の保存処理 ………………………………………………

松田和貴 47

木簡と貝類

……………………………………………………… 山崎 健 51

木簡研究における記録写真の歴史 … ………………………

中村一郎 55

木簡研究とIIIF

………………………………………………… 垣中健志 59

三次元計測が照らし出す、木簡研究の可能性……………… 山本祥隆

63

削屑調査の可能性

…………………………………………… 藤間温子 67

【コラム】木簡の樹種同定 …………………………………

藤井裕之 71

多賀城跡木簡

…………………………………………………… 吉野 武 73

古代但馬の出土文字資料 ……………………………………… 山本

崇 77

長登木簡と日本古代の銅生産

……………………………… 黒羽亮太 81

大宰府木簡 ……………………………………………………

酒井芳司 86

最近の発掘から

須玖岡本遺跡岡本地区28次調査の甕棺墓

―福岡県春日市須玖岡本遺跡― ………………………… 井上義也 91

初源、そして連続と断絶―日本列島の旧石器文化観―

… 森先一貴 95

細石刃-希望のかけらを手に …………………………………

堤 隆 101

書評/論文展望/報告書・会誌新刊一覧/考古学界ニュース

【2026年1月25日 【入荷】

書籍番号

82882

書 名

古代文化 第77巻 第3号(642号)

シリーズ

特輯 古代都城の市を考える(下)

データ

B5 132頁

ISBN/ISSN

0045-9232

編著者

出版年

2025年12月

出版者

古代学協会

価 格

2,970円(税込)

公益財団法人 古代学協会

第12回「角田文衞古代学奨励賞」受賞者発表

髙野

柾人:「国大寺制」の構造的特色―日中比較試論―

前野

智哉:『延喜式」巻ーの標注

―「弘仁式」「貞観式」の神祇祭祀規定に関する新史料―

……………………………………………………………………………

特輯 古代都城の市を考える(下)

國下多美樹:特輯「古代都城の市を考える(下)」に寄せて

南 孝雄:平安京の市―西市周辺を中心に―

妹尾 孝雄:長安の市

宮川 麻紀:古代の市と交易

松井 忍:特輯コラム

長岡京右京六条―坊は西市か

渡辺

晃宏:木簡からみる古代の市

神野

恵:都びとの祈り

古閑 正浩:平安京の外港と陸路

竹内

亮:古代銭貨の成立―銀銭から銅銭ヘ―

竹内 亮:特輯コラム

富本銭の生産年代

嶋谷 和彦:古代銭貨のゆくえ

……………………………………………………………………………

西山

史朗:『小右記』註釈(42)

―長和4年(1015)閏6月5、6日条―

近藤

好和:〈『江家次第』にみる朝廷儀礼の式次第〉(19)

四方拝(ニ)

村野

正景:〈海外調査探訪〉(8)ホンジュラス共和国への文化遺産

国際協力―考古博物館リニューアル事業の活動から―

生山

優実:山梨県北杜市垈場遺跡の発掘調査

水谷

千秋:舟久保大輔著『古代王権の神話と思想』

【2026年1月25日 【入荷】

書籍番号

82884

書 名

出土銭貨 第46号

シリーズ

データ

B5 154頁

ISBN/ISSN

1882-3769

編著者

出土銭貨研究会編集

出版年

2025年12月

出版者

出土銭貨研究会

価 格

2,750円(税込)

【論文】萬年通寳考―銭貨の細部計測の有用性 ……… 松村 恵司

1

【最新情報】史跡周防鋳銭司出土の貞観永寳について… 丸尾 弘介

21

【紹 介】鋳銭司郷土館展示リニューアルについて ……青島 啓

23

【案 内】2026年出土銭貨報告会のご案内

………………事 務 局 26

【事例報告】茨城県内出土の古代銭貨 ……………………石川 功

27

【論 文】沖縄本島における個別出土銭研究の試み

―近世琉球を中心に― …………………… 仲程

祐輝 36

【新刊紹介】西脇康著『近世大判座・金座と金貨の研究』……

studi K5書籍部 55

【2025年報告会】『金局公用誌』と銭貨研究 …………

安国 良一 57

【2025年報告会】

古代後期ー中世日本における紙券の交換手段的使用について

高木 久史 68

【2025年報告会】肥前名護屋城跡における銭貨出土事例について

加藤 裕一 77

【2025年報告会】新潟県出土事例を中心とした六道銭習俗の研究

高尾 将矢 87

【事例報告】島根県旧能義郡広瀬町富田川河床遺跡出土の古鋳銀錠・

極印銀 ―島根県出雲地方における極印銀鋳造に関連して―

池上 宥昭 103

【情 報】兵庫県の出土銭貨情報(2024年度)

…………森下 真企 121

【情 報】滋賀県多賀町大門池南遺跡の出土銭貨 ………森田真由香

125

【情 報】石川県の出土銭貨情報(2022年度) …………小早川裕悟

130

【情 報】新潟県の出土銭貨情報(2024年)

…………高尾 将矢 133

【情 報】千葉県における近年の注目される出土例 …小高 春雄 141

【目 録】2023年「出土銭貨」主要文献目録

………嶋谷 和彦 147

【報 告】2025年出土銭貨報告会

……………………小島貢太郎 149

事務局からのお知らせ ……………………………事 務 局 150

【執筆要項】会誌『出土銭貨』の執筆要項【2024.12改正】…

事務局 編集担当 152

【2026年1月25日 【入荷】

書籍番号

82885

書 名

ひょうご考古 第14号 附CD-ROM

シリーズ

データ

B5 94頁

ISBN/ISSN

編著者

兵庫考古研究会編集

出版年

2025年12月

出版者

兵庫考古研究会

価 格

1,430円(税込)

1はじめに ……………………………………………………………3

2石棺石材の名称 ……………………………………………………4

(1)竜山石

(2)高室石

(3)火山礫凝灰岩

3石材からみた家形石棺の分布

……………………………………5

(1)竜山石製石棺の分布

(2)高室石製石棺の分布

(3)火山礫凝灰岩製石棺の分布

(4)砂岩製石棺・凝灰岩質砂岩製石棺の分布

4家形石棺の型式分類 ……………………………………………10

(1)蓋石

(2)組合式石棺

(3)刳抜式石棺

(4)石櫃

5播磨の家形石棺 …………………………………………………15

(1)型式からみた播磨の家形石棺

(2)家形石棺の製作

(3)家形石棺製作終焉後の製品

6おわりに …………………………………………………………24

お世話になった機関と諸氏

参考文献

付載1石棺仏・非石棺仏 …………………………………………28

付載2中世の紀年銘を有する高室石製石造物 …………………36

編集後記

…………………………………………………………39

表紙解説

…………………………………………………………40

播磨の家形石棺計測一覧表

………………………………………41

播磨の家形石棺略測図

……………………………………………64

【2026年1月21日 【近刊】

書籍番号

82881

書 名

琉球の貝塚文化 貝塚人のくらしと海を越えた交流

シリーズ

データ

A5 264頁

ISBN/ISSN

978-4-7877-2509-7

編著者

山崎 真治著

出版年

2026年2月

出版者

新泉社

価 格

3,300円(税込)

はじまりは約1万年前の奄美・沖縄。

貝塚人は、島々をとり囲むサンゴ礁の豊かな「ウミサチ」を活発に

利用し、およそ9000年にわたり狩猟採集社会を維持し、多くの骨貝

製品を残した。南海産大型巻貝は弥生文化の貝製腕輪の素材として

好まれ、膨大な数の貝が本土に運ばれた。

「くらし」と「交流」を軸に、縄文・弥生文化とは異なる、もう一つ

の先史文化の足跡をたどる。

プロローグ――貝塚文化とはなにか

1 琉球貝塚文化の視点

2

貝塚文化をとりまく環境

3 サンゴ礁が育んだ貝塚

4「貝塚人」のなりたち

5

貝塚文化のタイムライン

1 貝塚文化研究の嚆矢

2

米軍統治下での学術研究

3

貝塚時代の編年と研究の進展

1 貝塚文化前史――琉球の旧石器文化

2 貝塚時代の幕あけ

3

貝塚文化の隆盛

4 貝塚人のくらし

5 葬墓制と貝塚人のコスモロジー

6 奄美群島・先島諸島の文化的特色

1

琉球のアウトバウンド・コネクション

2

琉球の域内サプライ・チェーン

3 弥生貝交易の時代

4 古代ヤコウガイ交易

1

拡張する中世世界

2 変容する文化、継承される文化

貝塚文化のおもな遺跡

主要参考文献

【2026年1月21日 【近着】

書籍番号

82865

書 名

海に眠る古伊万里―水中考古学からアプローチ―

シリーズ

データ

A5 216頁

ISBN/ISSN

978-4-639-03103-1

編著者

野上 建紀著

出版年

2026年1月

出版者

(株)雄山閣

価 格

3,850円(税込)

四半世紀にわたる水中考古学調査をもとに、国内外の海中・海浜などから

発見された肥前磁器を紹介し、肥前磁器の生産と流通、積み出し港と貿易

路など陶磁器研究における水中考古学の意義と可能性を明らかにする。

第1章 海と陶磁器、考古学

土器の誕生と陶磁器/陶磁器と水中考古学/タイムカプセルとしての沈没

船 ほか

水中遺跡ができるまで/水中考古学のあけぼの/元寇船の発見/中世以前の

遺跡と近世以降の遺跡/海底遺跡の土地は誰のもの?

ほか

肥前陶磁の誕生/大量輸出時代/国内市場の開拓/展海令後の海外の磁器市

場 ほか

伊万里津への道/旅陶器/海外向け製品と積出港

ほか

動き出す陶磁器、漂着のメカニズム/東シナ海―吹上浜/瀬戸内海―陶片狂

コレクション/太平洋―興津海浜遺跡/日本海―珠洲の海と海岸/北海道―

松前町小松前 川河口

ほか

伊万里湾―鷹島海底遺跡/玄界灘―池尻海底遺跡/瀬戸内海―下荷内島沖/

日本海

―タラバ/太平洋―神津島沖海底遺跡/東北―陸奥湾脇野沢沖/北海

道―上ノ国漁港遺跡 ほか

肥前磁器の貿易路/スペイン船/ポルトガル船とインド洋の船

ほか

ヨーロッパ船籍の船/その他のオランダ連合東インド会社の船/スウェー

デン東インド会社の船 ほか

水中公園/海底遺跡の見学方法/海底遺跡ミュージアム構想/水中の戦争遺

跡と墓標 ほか

【2026年1月19日 【入荷】

書籍番号

82880

書 名

古墳出現期土器研究 第12号

シリーズ

データ

A4 86頁

ISBN/ISSN

編著者

古墳出現期土器研究会編集

出版年

2025年12月

出版者

古墳出現期土器研究会

価 格

1,100円(税込)

巻頭言

畿内第六様式の再検討

………………………………………田中 元浩 1

―「庄内式」提唱60年に寄せて―

<論文>

布留式期における山陰系高坏の展開…………………………中野 咲 3

箸墓古墳出土土器と築造時期の関係

………………………杉山 拓己 27

庄内式期Ⅴ=布留式期Ⅰの認識整理と今後の課題…………米田 敏幸 41

―庄内式の終焉と布留式の開始について―

<研究ノート>

新沢一遺跡の特異な台付水差形土器…………………………西浦 煕 57

―附.大和盆地西南部と中河内間における交流関係の動態―

極小型有稜高坏についての若干の検討 ……………………市村慎太郎 63

<コラム>

庄内式以前

……………………………………………………森岡 秀人 73

【2026年1月14日 【入荷】

書籍番号

82866

書 名

荒蒔古墳の出土遺物

シリーズ

(天理市埋蔵文化財調査報告 第14集)

データ

A4 83頁

ISBN/ISSN

編著者

天理市教育委員会編集

出版年

2025年11月

出版者

価 格

1,600円(税込)

荒蒔古墳は昭和63~平成元(1988~89)年度に調査を実施し、

大和屈指の後期形象埴 輪群・円筒埴輪群が多量に出土した埋没

古墳です。主要な出土遺物を全点収録し、実測図・3次元計測陰

影図を多数掲載しています。

【目次】

I.はじめに……………………………………………………石田大輔 1

1.調査に至る経緯…………………………………………………… 1

2.調査成果の公開・活用

………………………………………… 1

3.遺物整理報告の公開……………………………………………… 1

Ⅱ.荒蒔古墳の位置………………………………………… 石田大輔 2

Ⅲ.調査の概要 ……………………………………………………… 3

1.調査の経過

…………………………………………… 石田大輔 3

2.第1次調査… ………………………………………………… 泉武 7

3.第2次調査 ………………………………………………

松本洋明 7

Ⅳ.遺物の出土状況…………………………………………

石田大輔 10

1.出土位置の特定…………………………………………………… 10

2.家形埴輪……………………………………………………………

11

3.剣形埴輪・盾形埴輪……………………………………………… 12

4.石見型埴輪・蓋形埴輪……………………………………………

12

5.人物埴輪…………………………………………………………… 12

6.動物埴輪……………………………………………………………

12

7.円筒埴輪…………………………………………………………… 13

8.土

……………………………………………………………… 13

Ⅴ.出土遺物

…………………………………………………石田大輔 14

1.遺物報告の方法 …………………………………………………

14

2.家形埴輪

………………………………………………………… 14

3.剣形埴輪 …………………………………………………………

15

4.双脚輪状文埴輪

………………………………………………… 15

5.盾形埴輪

………………………………………………………… 15

6.石見型埴輪 ………………………………………………………

15

7.蓋形埴輪

………………………………………………………… 15

8.靫形埴輪 …………………………………………………………

16

9.人物埴輪

………………………………………………………… 16

10.馬形埴輪

………………………………………………………… 17

11.犬形埴輪・猪形埴輪

…………………………………………… 18

12.鶏形埴輪

………………………………………………………… 18

13.円筒埴輪・朝顔形埴輪

………………………………………… 19

14.土

器 …………………………………………………………… 19

Ⅵ.まとめn ………………………………………………… 石田大輔 20

1.埴輪の樹立位置 ……………………………………………………

20

2.荒蒔古墳の時期

…………………………………………………… 20

3.荒蒔古墳の特質 ……………………………………………………

21

遺物図面・写真 ………………………………………………………

24

表目次(第1表~第3表)

図目次(第1図~第17図)

写真目次(写真1~写真58)

【2026年1月13日 【入荷】

書籍番号

82834

書 名

弥生石器と瀬戸内社会

シリーズ

データ

B5 244頁(上製本)

ISBN/ISSN

978-4787725059

編著者

乗松 真也著

出版年

2026年1月

出版者

新泉社

価 格

8,800円(税込)

消費地の特定が可能な石器の材質的特性により、具体的な交流の単位

や流通経路を明らかにすることができる。それを瀬戸内海特有の地勢

や生業と重ね合わせることで、水稲農耕社会の「交換」のあり方にせ

まる。

第1節 課題と目的

第2節 対象とする範囲と時期

第1節 本章の目的

第2節 金山産サヌカイト製石器の生産

第3節 金山産サヌカイト製石器の流通

―弥生時代中期後葉の四国北西部を対象とした検討―

第1節 本章の目的

第2節 研究の対象

第3節 片岩製石庖丁の製作工程

第4節 各遺跡で生産された石庖丁の特徴

第5節 片岩製石庖丁の生産と流通

第1節 本章の目的

第2節 石斧の分類

第3節 片刃石斧と両刃石斧の製作工程

第4節 片刃石斧と両刃石斧の生産面での特徴

第5節 片刃石斧と両刃石斧の生産地と流通

第1節 本章の目的

第2節 研究方法と対象

第3節 生産地,加工地,流通中継地の設定

第4節 生産地,加工地,流通中継地の集落

第5節 石器の生産と流通にかかわる集落

第1節 本書の目的

第2節 研究の方法と対象

第3節 四国北東部における石庖丁の生産と流通

第4節 各地域における石庖丁の生産と流通

第5節 石庖丁と片刃石斧の生産と流通

第1節 本書の目的

第2節 石材の変化

第3節 石庖丁と片刃石斧の石材ごとの流通範囲

第4節 石器の広域流通を支えた事象

第1節 金山産サヌカイト製打製石剣の盛行

第2節 打製石庖丁の採用

第3節 広域流通石器の二者

第4節 石材資源と瀬戸内海の利用

第5節 中期的生産体制の解体

第6節 結論─瀬戸内地方の特質とその背景─

遺跡文献

図・表出典

おわりに

【2026年1月13日 【在庫切・再入荷未定】

書籍番号

82830

書 名

埴輪研究会誌 第29号

シリーズ

データ

B5 188頁

ISBN/ISSN

1341-318X

編著者

出版年

2025年12月

出版者

埴輪研究会

価 格

論説

人物埴輪からみた古墳時代の衣服…………………日高 慎

(1)

鰭付家形埴輪の大別と推移…………………………近藤

麻美 (25)

北武蔵における埴輸生産と河川交通………………山﨑

武 (43)

一生出塚窯産埴輪の供給ルートから検証する一

第23回研究大会発表報告

円筒埴輪に表示された古墳の階層秩序

…………加藤 一郎 (57)

―前期から中期の近畿地方―

円筒埴輪に表示された古墳の階層秩序 …………齋藤 直樹 (81)

―群馬県西部地域―

円筒埴輪に表示された古墳の階層秩序

…………樋口 典昭 (95)

―群馬県東部地域―

円筒埴輪に表示された古墳の階層秩序

…………中林 菖 (113)

―埼玉県―

第23回研究大会討議の記録

………………………………… (133)

資料紹介

千葉県飯籠塚古墳出上の壺形・円筒埴輪……… 蓼沼香未由

(173)

栃木県・赤麻愛宕塚の盾形埴輪 …………………

秋元 陽光 (179)

書評

橋本博文著「埴輪ガイドブック―-埴輪の世界』

日高 慎 (183)

【2025年12月21日 【入荷】

書籍番号

82858

書 名

古代集落の構造と変遷 5

シリーズ

(第28回 古代官衙・集落研究会報告書)(奈良文化財研究所研究報告第46冊)

データ

A4 216頁

ISBN/ISSN

978-4-87805-179-1

編著者

奈良文化財研究所編

出版年

2025年12月

出版者

株式会社 クバプロ

価 格

4,180円(税込)

2024年12月に開催された奈良文化財研究所第28回古代官衙・集落研究会

の報告書。

Ⅰ 報 告

道上 祥武(奈良文化財研究所)

― 第27回古代官衙・集落研究会の報告を受けて―

大澤 正吾(文化庁)

長 直信(文化庁)

江口 桂(府中市役所)

浅野 啓介(文化庁)

討議②

【2025年12月21日 【入荷】

書籍番号

82857

書 名

第21回 古代武器研究会 発表資料集

シリーズ

(陪冢・大量器物埋納と巨大古墳時代―軍事組織論を再考する―)

データ

A4 94頁

ISBN/ISSN

編著者

古代武器研究会編集

出版年

2025年12月

出版者

古代武器研究会

価 格

1,700円(税込)

今回の武器研では、巨大古墳の時代の基準資料を見直します。古墳時代中期

には巨大古墳の周辺に配置された陪冢を中心として大量の器物埋納の存在が

よく知られています。とくにそれらの出土資料群の中でも武器・武具にもと

づく軍事組織に関する研究は、この時代の社会構造を復元する上で重要な役

割を果たしてきました。しかしながら、これまでの研究はその多くを、古い

調査報告に拠っています。また近年では、武器・武具はもちろん農工具など

の鉄製品や埴輪、土器など各種器物の研究が深化しています。陪冢出土資料

の全体像を踏まえた研究も、あらためて検討の余地があるのではないかと考

えます。そこで、本研究会では、武器・武具による軍事組織論のみならず、

多角的な資料から巨大古墳の時代像を見直す機会にしたいと思います。

序言

関連地図

関連系図

第1章 蘇我氏の墓

第2章 蘇我出自の女性墓

第3章 蘇我氏の終焉墓

第4章 八角形墳と舒明陵

第5章 薄葬令と孝徳陵

第6章 牽牛子塚古墳と斉明天皇

第7章 阿武山鎌足墓

前編まとめ 前方後円墳から八角形墳へ

第8章

天武・持統の合葬と聖なるライン

第9章 悲運、2人の皇子墓

第10章 真弓丘の皇子墓

第11章 壁画古墳の諸問題

第12章 キトラ古墳と吉野盟約の皇子たち

第13章 聖徳太子信仰と古墳の改修

第14章 斉明は父墓を改葬したのか

第15章 天智陵の完成と持統天皇・石上麻呂

第16章 火葬古墳と文武天皇

第17章 飛鳥時代の墓前祭祀

後編まとめ 飛鳥古墳の特異性

付録 飛鳥古墳の皇陵治定略史

【2025年12月21日 【入荷】

書籍番号

82856

書 名

古代武器研究 Vol.20

シリーズ

データ

A4 143頁

ISBN/ISSN

1346-9313

編著者

古代武器研究会

出版年

2025年12月

出版者

古代武器研究会

価 格

2,200円(税込)

『古代武器研究』Vol.20の刊行にあたって

塚本 敏夫 古代武器研究会代表幹事

【論文】

菊地 芳朗 福島大学………………………………………1

鹿角装刀剣の社会的意味

俊輔 千葉大学大学院人文科学研究院 …………………9

蛇行剣再論

北山 峰生 奈良県立橿原考古学研所 …………17

拵えの特徴と副葬古墳からみた象嵌装大刀の特質

大谷 宏治 静岡県文化財課 ……………………33

装飾付大刀の表徴性と地域社会一出雲地域をもとにして一

吉松 優希 島根県古代文化センター …………49

魏晋南北朝の刀剣

藤井 康隆 佐賀大学芸術地域デザイン学部 …61

初期鉄器時代~三国時代における長柄武器の変遷と背景

金 跳咏慶北大学校考古人類学科(金 宇大訳) 115

【事例報告】

坂本 豊治 出雲弥生の森博物館

奥山 誠義・水野 敏典・北井利幸・河﨑衣美

小倉 頌子・中尾真梨子・

平井 洸史 奈良県立橿原考古学研智所………115

中尾遺跡の鉄矛について

片岡 啓介 倉吉市経済観光部文化財課………123

【総合討論】 ………………………………………………………………130

【2025年12月18日 【入荷】

書籍番号

82835

書 名

渡来文化と前方後円墳

シリーズ

(第28回 東北・関東前方後円墳研究会大会 《シンポジウム》発表要旨資料)

データ

A4 182頁0

ISBN/ISSN

編著者

第28回大会実行委員会編集

出版年

2025年12月

出版者

東北・関東前方後円墳研究会

価 格

2,200円(税込)

シンポジウムに向けて ………………

日高 慎

事例報告

北谷遺跡のL字竈住居 ………………山本ジェームズ

1

切石カマド ………………………………

寺田良喜 11

地域発表1

東北地域 ……………… 李スルチョロン・佐久間正明 27

常総地域

……………………………… 小林孝秀 43

群馬地域(1) …………………………… 三浦茂三郎

55

群馬地域(2)

……………………………… 大野義人 81

基調講演

西日本の渡来人 ……………………………

亀田修一 97

中部地域の渡来文化 …………………… 佐々木憲一

117

地域発表2

埼玉地域 …………………………………… 太田博之

119

東京・神奈川地域 ………………………… 箕浦 絢

133

北陸地域 ………… 小野本敦・田中祐樹・金田拓也

147

栃木地域(紙上発表) ……………………… 内山敏行

163

【2025年12月18日 【入荷】

書籍番号

82852

書 名

関西近世考古学研究 31「近世都市の井戸」

シリーズ

データ

A4 256頁

ISBN/ISSN

編著者

関西近世考古学研究会編集

出版年

2025年11月

出版者

関西近世考古学研究会

価 格

3,200円(税込)

講演

近世都市開発と井戸………………………………………………鈴木 正貴

1

近世大坂の井戸 …………………………………市川 創・小田木

富慈美 21

京都の事例ー近世井戸の構造変遷と空間配置について一

……… 中谷 俊哉・鈴木 康高・加藤 雄太

41

有岡城跡・伊丹郷町遺跡の事例 ……………………………… 原田

将典 61

和歌山城跡・和歌山城下町遺跡の事例 …………金澤

舞・福佐 美智子 81

滋賀の事例

……………………………………… 馬場 将史・樫木 規秀 101

江戸、下町の井戸~町人地を中心として~ ……………… 仲光

克顕 121

小田原城と城下町の事例 ……………………………………… 田中 里奈 133

松本城下町の事例 ………………………… 足立 とも与・髙山 いず美

151

奈良町遺跡の井戸

…………………………………………… 中島 和彦 169

名古屋城下町の井戸 ……………………………………………

濵﨑 健 177

堺環濠都市遺跡の近世井戸遺構

………………………………永井 正浩 197

徳島城下町における井戸の様相

………………………………西本 沙織 211

松江城下町遺跡の井戸

……………………………小山 泰生・伊藤 徳広 221

萩城下町の事例

…………………………………………………柏本 秋生 235

長崎の事例

………………………………………………………竹村 南洋 249

【2025年12月18日 【入荷】

書籍番号

82853

書 名

中近世土器の基礎研究 31 特集:須恵器生産の中世

変容と展開

シリーズ

データ

A4 88頁

ISBN/ISSN

編著者

出版年

2024年11月

出版者

日本中世土器研究会

価 格

3,300円(税込)

いままた中世須恵器を考える …………………………………新田 和央

1

北東日本海沿岸地域の中世須恵系陶器―珠洲窯を中心にして一

……………………………………水澤 幸一

5

西播磨における須恵器生産の展開と変容―編年の再検討を中心に―

…………………………………稲本 悠一 15

亀山焼と勝間田焼の基礎的研究 ………………………………柴田 亮 27

十甁山窯跡群における中世窯業の成立過程 …………………谷本 峻也 43

九州における中世須恵器の生産 ………………………………出合 宏光 55

カムイヤキの基礎的研究

―徳之島カムイヤキ陶器窯跡出土資料の再整理品の分析を中心に―

……………………………與嶺友紀也 65

〈投稿論文〉〉

「篠鉢」を焼いた地方窯

ー但馬孫兵ヱ谷窯跡からみた平安時代須恵器生産―

……………………稲本悠ー・仲田周平 75

研究会記録………………………………………………………………………

87

【2025年12月11日 【入荷】

書籍番号

82849

書 名

古文化談叢 第91集ー須恵器特集―

シリーズ

データ

B5 166頁

ISBN/ISSN

1883-0676

編著者

武末 純一編集

出版年

2025年11月

出版者

九州古文化研究会

価 格

2,400円(税込)

ー須恵器特集ー

森 山 榮 一 ……… 53

第2地点B区出土の「筒状銅製品」について

福 島 日出海 ……… 63

九州西北地域における弥生鉄器文化の研究

柴 田 亮 …… 77

沖ノ島祭祀遺跡調査関係資料拾遺

小 田 富士雄 ……… 97

評制時代から郡制時代にかけての

地方行政組織の変遷について

一福岡平野の場合一 日 野 尚 志 ……… 115

古代横櫛の形態変遷

大 熊 久 貴 …… 141

榎坂貝塚調査関係拾遺 ―故・前川威洋君を回想して一

小 田 富士雄

……… 161

【2025年12月11日 【品切】

書籍番号

82837

書 名

原史日本列島における金属生産技術論

シリーズ

(たたら研究会 2025年度大会要旨集)

データ

A4 73頁

ISBN/ISSN

編著者

たたら研究会編集

出版年

2025年12月

出版者

たたら研究会

価 格

研究発表1 ライアンジョセフ(岡山大学)

「古墳出現期における刀剣類の生産・流通・保有」

「三重県高茶屋大垣内遺跡からみた鍛冶技術の受容と伝播

―漁撈具との関係に着目して―」

「鳥取県長瀬高浜遺跡出土金属器について」

「弥生・古墳時代の青銅器生産における系譜性の検証

~無茎銅鏃を手がかりに~」

「日本海側からみた渡来系鉄器製作技術論」

「古墳時代における鉄製農工漁具の生産・流通・副葬の構造」

「古墳時代後期における金属製玉の製作と流通」

「出現期蕨手刀の製作主体と生産拡大過程」

【2025年12月3日 【近日入荷】

書籍番号

82832

書 名

弥生・古墳時代の瀬戸内海と海上交通

シリーズ

データ

B5 338頁

ISBN/ISSN

978-4868320128

編著者

柴田 昌児著

出版年

2025年12月

出版者

同成社

価 格

11,000円(税込)

の遺跡視認性など多様な実験から、往時の瀬戸内世界の実相に迫る。

第1章 本書の目的と課題

第2章 瀬戸内海における高地性集落の展開

第3章 西部瀬戸内弥生社会の地域的展開

第4章 瀬戸内海における土器製塩と集団関係

第5章 海上活動と地域集団

第6章 海上交通と地域社会―第1部結語にかえて―

付論2 朝鮮半島系準構造船(加耶タイプ)の生産と日韓の造船技術

第7章 海上アクティビティーと高地性集落

―双方向視認検証予備実験を経て―

第8章 「間」からみる瀬戸内―瀬戸内全誌のための素描―

【2025年12月3日 【入荷】

書籍番号

82795

書 名

古墳時代の窯と器 東アジア国家形成期の技術交流

シリーズ

データ

A5 272頁(上製本)

ISBN/ISSN

978-4642093705

編著者

長友 朋子著

出版年

2025年12月

出版者

吉川弘文館

価 格

9,900円(税込)

古墳時代に韓半島から伝来した窯による土器作りは、日本列島における土器

の生産体制に画期的な変化をもたらした。在来の製法より高度な技術である窯

焼成を、なぜスムーズに受容できたのか。窯が導入される以前の製作技術や調

理・食事の変化、民族考古学の成果など、土器をとりまく要素を多角的に考察。

「古墳時代の産業革命」の背景を解明する。

序章 窯焼成と野焼きの接点

1 弥生・古墳時代の社会と土器生産

2 本書の構成

3 本書が対象とする地域と時代、用語の整理

第1節 貯蔵具と食器の研究史

第2節 器の変革と案の導入

第3節 風納土城の土器からみた百済土器組成

第4節 日本列島における器の変革

第5節 日本列島の俎・案の受容と展開

第6節 器の変革と饗宴・交易

第1節 弥生時代終末期の土器丸底化に関する研究

第2節 日本列島における丸底土器の製作技法と使用方法

第3節 弥生時代併行期における韓半島の初現丸底土器

第4節 弥生時代後期・終末期の韓半島の土器

第5節 丸底化と土器にみる日韓交流

第1節 東アジアの古代窯分類

第2節 窯構造と焼成温度からみた窯の系譜

第3節 初期須恵器と軟質土器の製作地

第4節 窯技術をもつ渡来集団と生産体制

第1節 民族誌からみた野焼き

第2節 民族誌からみた窯焼きと野焼きの接点

第1節 韓半島の竈

第2節 韓半島における穀物の受容と地域差

第3節 韓半島の甑の地域色

第4節 日本列島の甑と渡来人の故地

1 窯のはじまりと土器の変革

2 窯導入による文化変容

3 古墳時代の土器生産

あとがき

索引

【2025年12月3日 【入荷】

書籍番号

82804

書 名

湯浅党城館跡

シリーズ

(新日本の遺跡 8)

データ

四六版 170頁

ISBN/ISSN

978-4868320104

編著者

川口 修実著

出版年

2025年11月

出版者

同成社

価 格

1,980円(税込)

百姓たちから前文の片仮名書言上状で訴えられたことで有名な武士団・

湯浅党。中世前半期、紀伊国で権勢を誇った彼らの歴史や時代背景を

追いながら、城館跡や関連遺跡を考古学的に解説する。

第Ⅰ部 遺跡の特性―湯浅党城館跡とは―

第1章 訴えられた地頭

第2章 紀伊半島の特質と湯浅党の本拠

第3章 湯浅氏・湯浅党の歴史

第4章 南北時代の動乱と湯浅党の石造物

第5章 一門の拠点―湯浅城跡の発掘調査

第6章 他門の拠点―藤並館跡の発掘調査

第7章 湯浅党の関連遺跡

第8章 遺跡の現状と今後

【2025年12月3日 【入荷】

書籍番号

82627

書 名

弥生墳丘墓と手工業生産

シリーズ

(考古学選書 6)

データ

A5 266頁(上製本)

ISBN/ISSN

978-4-868320012

編著者

猪熊 兼勝著

出版年

2025年5月

出版者

同成社

価 格

6,600円(税込)

中国地方を中心とした弥生墳丘墓の変遷を、手工業生産や交易活動との相関を

ふまえて概括。弥生墳丘墓造営の根源的な事由を究明する。

第1章 弥生時代前半期の手工業

1.弥生時代の実年代と初期鉄器文化

2.玉類製作の技術とその変容

3.市場の形成と専業的生産遺跡

1.手工業の専業化と水田稲作の拡大

2.鉄器の普及とその保有形態

3.管玉生産の変革とガラスの2次生産

4.手工業生産の集約と複合化

1.水銀朱生産と水晶製玉作り

2.朝貢献上品の集約的生産

1.弥生時代前半期の墳墓

2.弥生墳丘墓の萌芽

3.四隅突出型墳丘墓の成立と佐田谷・佐田峠墳墓群

4.備後北部における墳丘墓の変容

1.丹後地域における墳丘墓の変容

2.山陰・北陸地方の四隅突出型墳丘墓

3.山陽地方吉備地域の墳丘墓

1.石囲い木棺墓・木槨墓の成立と発展

2.石囲い墓の変遷と終焉

1.手工業生産と墳丘墓グループの形成

2.弥生社会の終焉と前方後円墳の成立

【2025年11月17日 【入荷】

書籍番号

82820

書 名

古代学研究 第244号

シリーズ

データ

B5 70頁

ISBN/ISSN

0386-9121

編著者

古代学研究編集局

出版年

2025年10月

出版者

古代学研究会

価 格

990円(税込)

《論 文》

大和王陵区における大型前方後円墳の墳丘構造

………………沼 澤 豊 1

陵墓島居の変遷とその意義………………辰 巳 俊 輔 29

2024年度古代学研究会陵墓委員会報告…今 尾 文 昭 55

鍋 島 隆 宏

《書 評》

古代学研究会編『弥生後期社会の実像

ー集落構造と地域社会一」 山 下 俊 介 65

回帰から視える未来………………………深 澤 敦 仁 表紙裏

~尾崎喜左雄博士発掘調査資料に触れて~

【2025年11月15日 【入荷】

書籍番号

82802

書 名

古墳時代の甲冑と軍事構造

シリーズ

(考古学選書 8)

データ

A5 258頁

ISBN/ISSN

978-4868320098

編著者

川畑 純著

出版年

2025年10月

出版者

同成社

価 格

7,150円(税込)

古墳時代の甲冑の型式分類と編年、また古代アジア各地の武装

との比較などから軍事構造の実態を追及し、軍事組織の歴史的

意義に迫る。

【目 次】

序 章 古墳時代軍事構造解明の意義

1.軍事構造分析の視点と研究史

2.本書の構成と軍事構造解明の意義

1.編年の意義

2.革綴板甲の研究史と課題

3.革綴板甲の編年

4.革綴板甲と鋲留板甲の関係

5.鋲留板甲の変遷と段階設定

6.頸甲の分類と編年

7.

肩甲の変遷

8. 頸甲・肩甲の変遷の意義

1.冑の被り方と錣の検討の意義

2.冑の被り方

3.冑の型式変化と被り方

4.錣の分類

5.錣の変遷

6.甲冑の使用と改良

1.検討の前提

2.衝角付冑の変遷と組み合わせ

3.眉庇付冑の変遷と組み合わせ

4.頸甲の変遷と組み合わせ

5.甲冑の段階設定とその評価

6.武装の変遷

1.生産と授受に関する課題と検討の意義

2.甲冑の系統の意義

3.甲冑の授受と流通

4.生産体制・授受方式の変遷と社会的機能

5.流通・入手・使用に関する課題と分析の視点

6.武器・武具の生産契機

7.甲冑の保有と使用の実態

8.武器・武具の入手と軍事組織としての編成

1.社会的機能の検討の前提

2.武器・武具の伝世と長期保有

3.武器・武具の履歴と価値づけ

4.武器・武具の社会的機能

1.古代アジアの武装との比較検討の意義

2.中国の武装

3.中国西南部・東北部および周辺地域の武装

4.中央アジア・西アジアの武装

5.古代アジアの武装の変遷と日本列島の武装の成立

6.日本列島の武装の特質

1.武装の特質と軍事組織解明の視点

2.甲冑の形態的特徴と使用法

3.武器・武具の使用法

4.武器・武具出土古墳の社会的位置づけ

5.古墳時代社会における軍事組織の位置づけ

1.本書で明らかにしたこと

2.古墳時代の軍事構造

3.古墳時代軍事構造の歴史的意義

【2025年11月6日 【入荷】

書籍番号

82819

書 名

多彩な鉱山開発の軌跡 佐渡金銀山

シリーズ

(シリーズ「遺跡を学ぶ」 175)

データ

A5 96頁

ISBN/ISSN

978-4-7877-2535-6

編著者

小田由美子・宇佐美亮著

出版年

2025年11月

出版者

新泉社

価 格

1,870円(税込)

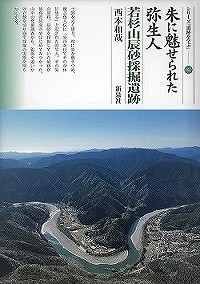

もった。古くから砂金を採取した西三川砂金山、戦国時代に本格的な鉱山開

発がはじまった鶴子銀山、徳川幕府の支配下で大鉱山都市が出現した相川金

銀山の発掘調査から、佐渡金銀山の実態を明らかにする。

第1章 佐渡島と金銀

1 金の島、佐渡島

2 なぜ佐渡島で金銀が採れるのか

3 三つの代表的鉱山

1 砂金山開発の歴史

2 絵巻に描かれた砂金採掘技術

3 大流しの遺構

4 砂金鉱山集落

1 銀鉱山の発見と開発

2 鉱石採掘の遺構

3 代官屋敷

4 鉱山集落

5 新穂銀山

1 徳川幕府による開発

2 相川の採掘活動

3 選鉱と石磨の石切場

1 奉行所の変遷

2 奉行所の発掘調査

3 選鉱・精錬遺構の発掘調査

4 臨海鉱山都市の形成

1 近代佐渡鉱山の誕生

2 産業遺産の保存・活用にむけて

【2025年11月3日 【入荷】

書籍番号

82796

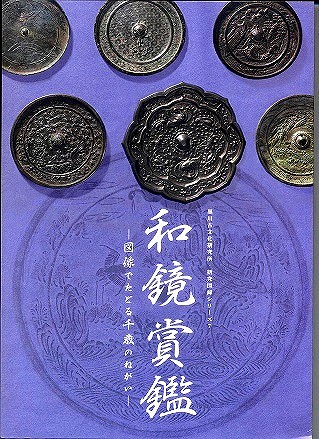

書 名

倭の五王の時代を考える

五世紀の日本と東アジア

シリーズ

データ

A5 224頁

ISBN/ISSN

978-4642084680

編著者

辻田 淳一郎編

出版年

2025年2月

出版者

吉川弘文館

価 格

2,530円(税込)

「倭の五王」讃・珍・済・興・武が、中国南朝と交流を深めた五世紀はどの

ような時代だったのか。銅鏡や古墳の変遷、中国史書や記紀、銘文刀剣など

の出土文字資料により、考古学と文献史学の双方から考察する。さらに執筆

者たちによる、研究の最前線での討論を収録。東アジアの情勢を視野に、豪

族の割拠した列島社会と、南朝遣使の実態を論じる。

はじめに―古墳時代の鏡と日本の古代国家形成― 25

一 同型鏡群の製作地と製作背景をめぐる諸問題

―同型鏡群の「特鋳説」― 19

二 同型鏡群の授受と「人制」―「参向型」一類と二類― 34

おわりに 40

はじめに 57

一 東晋に遣使朝貢した「倭国使」をめぐって 58

二 中国官爵の意味をめぐって 65

三 対中外交の意味とその途絶をめぐって 74

おわりに 80

はじめに 85

一 巨大古墳の築造へ 86

二 最大の墳墓の築造と中国宋への遣使 98

三 倭の五王の遣使本格化と巨大古墳の動き 106

おわりに―倭の五王が百舌鳥・古市で直接関与した時間帯― 116

はじめに 119

一 五世紀の王宮 120

二 王族のあり方 126

三 五世紀の中央支配権力 133

四 雄略天皇の統治とその後の展開 139

おわりに 145

はじめに 147

一 古墳前期後半の東日本の大型古墳 149

二 中期前半の東国 161

三 中期中葉の東国 167

四 中期後半の東国 172

五 中期における畿内政権と地方政権 176

六 前方後円墳秩序と倭の五王の時代 180

おわりに 186

【2025年11月3日 【入荷】

書籍番号

82810

書 名

古代河内湖沿岸の地域開発と水運

シリーズ

(大阪府立狭山池博物館図録44 令和7年度特別展)

データ

A4 95頁

ISBN/ISSN

編著者

大阪府立狭山池博物館編集

出版年

2025年8月

出版者

大阪府立狭山池博物館

価 格

1,100円(税込)

目 的

4・5世紀の倭国では、朝鮮半島の情勢変化の影響を大きくうけて、半島

からの渡来系集団の移住が急増しました。古代河内湖沿岸では、倭王権が渡

来系集団とその先端技術を政策的に受け入れ、地域開発と交易・物流ネット

ワークの整備が加速していきました。

今回の特別展では、王権の港として瀬戸内海と河内湖沿岸を結ぶ水運の結

節点となった難波津、その交易と物流を支えた舟運関連資料を紹介いたしま

す。あわせて河内湖沿岸の地域開発として鉄器生産・馬匹生産・塩生産・玉

類生産の発展について考えます。(HPより)

ごあいさつ………………………………………………………………………… 3

目次・凡例………………………………………………………………………… 4

第一章 王権と港津

河内湖周辺における流通・交易からみた古墳時代……………(飯塚) 8

難波津の成立とその構造………………………………………(小山田)12

第二章 河内湖沿岸の地域開発

河内湖沿岸の地域開発……………………………………………(山田)24

鉄器の生産

…………………………………………………………(〃)26

馬の飼育

……………………………………………………………(〃)31

塩の生産

……………………………………………………………(〃)35

玉類の生産…………………………………………………………(河原)38

河内湖沿岸に集まる全国各地の土器……………………………(飯塚)40

外来系土器が物語る国際交流………………………………………(〃)42

準構造船の船材……………………………………………………(河原)46

船の埴輪と絵画………………………………………………………(〃)51

推進具とアカトリ……………………………………………………(〃)53

〈コラム〉運ばれてきた船形陶質土器…………………………………(〃)54

港・船からみた古代日本と筑紫 大庭 康時………… 56

潟湖の時代

ー山陰における弥生・古墳時代の船と津ー 池淵 俊一………… 66

倭と加耶の船 小山田 宏一………… 78

報告書・参考文献……………………………………………………………… 88

図版目録………………………………………………………………………… 91

出品目録………………………………………………………………………… 93

展示協力者・協力機関………………………………………………………… 95

あとがき………………………………………………………………………… 96

凡例

本書は、大阪府立狭山池博物館令和七年度特別展「古代河内湖沿岸の地域

開発と水運」の展示解説図録です。

図録構成と展示構成は一部異なるところがあります。本書に掲載した写真

は展示品以外の参考資料を含みます。以下省略

【2025年11月3日 【入荷】

書籍番号

82805

書 名

淡路島遺跡群―弥生時代に営まれた鉄器生産集落

シリーズ

(新日本の遺跡 9)

データ

四六版 138頁

ISBN/ISSN

978-4868320111

編著者

伊藤 宏幸著

出版年

2025年11月

出版者

同成社

価 格

1,980円(税込)

島の山間部に突如現れ、短期間で姿を消した弥生時代後期の「鍛冶屋

のムラ」。以降の鉄器普及にも影響を与えた遺跡群の実像にせまる。

【目次】

第1章 五斗長垣内遺跡と舟木遺跡

第2章

鉄器生産

第3章 五斗長垣内遺跡の発掘調査

第4章

舟木遺跡の発掘調査

第5章 遺跡の現在と未来

【2025年10月23日 【入荷】

書籍番号

82809

書 名

纒向の王を支えた人々―纒向遺跡の方形周溝墓とその周辺―

シリーズ

(令和7年度特別展 桜井市立埋蔵文化財センター展示図録 第47册)

データ

A4 25頁

ISBN/ISSN

編著者

桜井市教育委員会編集

出版年

2025年10月

出版者

桜井市教育委員会

価 格

1,300円(税込)

桜井市立埋蔵文化財センターでは令和7年10月1日(水曜日)~令和7年11月30日

(日曜日)の期間、令和7年度特別展『纒向の王を支えた人々 ‐纒向遺跡の方形周

溝墓とその周辺‐』を開催いたします。

纒向遺跡には箸墓古墳のような壮大な古墳だけでなく、小規模で地味な墳墓も存

在します。今回取り上げる墳墓はそのひとつ、方形周溝墓です。方形周溝墓は弥

生時代から続く伝統的な墓の形式ですが、前方後円墳が築造される纒向遺跡でも

連綿と築造されるのです。大規模な古墳のかたわらで方形周溝墓を営み、葬られ

た人々はどのような存在だったのでしょうか。展示を通じて考えてみたいと思い

ます。(HPより抽出)

1.弥生時代の方形周溝墓と社会………………………………………………… 03

2.桜井市内の弥生時代方形周溝墓……………………………………………… 04

3.纒向遺跡の前方後円墳の築造時期…………………………………………… 05

4.纒向遺跡における方形周溝墓の出現と展開………………………………… 08

5.纒向遺跡のそのほかの墓……………………………………………………… 09

6.纒向遺跡の方形周溝墓の性格………………………………………………… 10

7.方形周溝墓の被葬者…………………………………………………………… 13

8.方形周溝墓その後……………………………………………………………… 13

9.おわりに………………………………………………………………………… 14

資料集

参考文献

凡例

【2025年10月23日 【入荷】

書籍番号

82808

書 名

季刊 考古学 第173号 特集 災害・防災考古学と現代日本

シリーズ

データ

B5 132頁

ISBN/ISSN

978-4-639-03084-3

編著者

桑門智亜紀編集

出版年

2025年11月

出版者

(株)雄山閣

価 格

2,640円(税込)

災害・防災考古学の提唱と防災への貢献(斎野裕彦)

クロヴィス彗星衝突説とその後の論争(出穂雅実)

遺跡に埋もれた災害伝承と防災行動の復元(斎野裕彦)

太平洋島嶼地域における巨大津波とその伝承

―理学の視点から―(中田光紀・後藤和久)

北海道南西部における津波と伝承(中田裕香)

奈良盆地北部における地震痕跡の分析による歴史地震像の再構築

―平城宮・京跡発掘調査成果を中心とした検討―(村田泰輔)

小田原市根府川沖海底に残されていた関東大震災の痕跡調査と

災害伝承(林原利明)

巨大噴火災害の考古学的アプローチから学ぶこと

―鬼界アカホヤ噴火を例に―(桒畑光博)

古墳時代後期の榛名山噴火の被災・復興と災害伝承(杉山秀宏)

平安期の開聞岳噴火と災害伝承(松﨑大嗣)

平安期の十和田噴火と災害伝承(米代川流域)(村上義直)

平安期の十和田噴火と災害伝承(太平洋側)(丸山浩治)

前近代アイヌ文化期の火山噴火災害と伝承(関根達人)

気象災害痕跡研究の視点と課題(井上智博)

河川活動に伴う地形変化と人間活動のかかわり

―河内平野南部の事例―(大庭重信)

【特別コラム】小学生が考えた防災と考古学

―kid’s

考古学の活動から―(西脇導宣・佐古和枝)

東日本大震災の津波堆積層の剥ぎ取り資料製作と防災への活用

(川又隆央・渡邉正巳)

震災遺構中浜小学校と語り部活動(山田隆博・渡邉修次)

阪神・淡路大震災と東日本大震災の復興調査とこれからの防災

(禰冝田佳男)

―和歌山県金屋土居跡―(川口修実)

リレー連載・考古学の旬 第31回/現在を過去へ投影する

―不問の前提を問う―(小野昭)

リレー連載・私の考古学史 第22回/好きなことを楽しく(千田嘉博)

連載・現状レポート これからの博物館と考古学-博物館法改正を受けて-

第4回/下関市立考古博物館の30年とこれからの考古楽の実践

(濱﨑真二)/「モノ・ヒト・コトのつながるところ」

対馬博物館(尾上博一)

書評/論文展望/報告書・会誌新刊一覧/考古学界ニュース

【2025年10月20日 【入荷】

書籍番号

82797

書 名

きらびやかに送る―国宝藤ノ木古墳出土品修理事業成果展1

シリーズ

(奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 特別展図録第98冊)(平成7年度 秋季特別展)

データ

A4 87頁

ISBN/ISSN

編著者

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館編集

出版年

2025年10月

出版者

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

価 格

1,800円(税込)

未盗掘の大型古墳として著名な藤ノ木古墳は多量の須恵器、馬具、武器・

武具などが出土し、鞍金具は東アジア屈指の名宝として注目されていま

す。石棺内からも冠、玉類、銅鏡、刀剣、大帯、履などの副葬品が出土

し、被葬者はかなりの権力者であったことが想定されています。今回は、

現在進行中の国宝・藤ノ木古墳出土品修理事業が節目の5年目を迎えた

ことを記念して修理が完了した冠、銅鏡、銀装刀子、履などの被葬者の

周辺に置かれた葬送用大型装身具を中心に、修理の状況および関連出土

品を紹介しながら、従来の切り口とは違う角度から藤ノ木古墳の実態に

迫ってみたいと思います。(博物館チラシより抜粋)

目次、例言

概説 きらびやかに送る ……………………………………………………… 5

展示関連地図 …………………………………………………………………… 6

プロローグ 藤ノ木古墳とは

……………………………………………… 7

第1章

葬送用大型装身具 …………………………………………………15

第2章 冠 ……………………………………………………………………19

第3章 銅鏡

…………………………………………………………………29

第4章

装飾刀子 ……………………………………………………………41

第5章 履 ……………………………………………………………………51

第6章 そのほか

……………………………………………………………61

第7章

保存科学の仕事・役割 ……………………………………………67

エピローグ 藤ノ木古墳のあと ……………………………………………79

参考資料 ………………………………………………………………………82

出品目録…………………………………………………………………………83

参考文献…………………………………………………………………………85

付 国宝奈良県藤ノ木古墳出土品の修理と保存科学 ………………………86

関連行事、協力機関・協力者

………………………………………………87

あとがき、奥付…………………………………………………………………88

……………………………………………………………………………………

<関連書新刊>

82735 藤ノ木古墳金銅製馬具のルーツを辿る-韓日の精密鋳造と毛彫り

の技術ー(「文化財と技術 別冊3)

鈴木 勉著

2025年4月 A5 190頁

工芸文化研究所 ¥1,100(税込)

https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/82735/82735.html

【2025年10月20日 【入荷】

書籍番号

82793

書 名

ここまでわかった高安城~高安城・外郭線の検討~

シリーズ

(第69回古代山城研究会例会 プログラム・予稿集)

データ

A4 72頁

ISBN/ISSN

編著者

古代山城研究会

出版年

2025年10月

出版者

古代山城研究会

価 格

1,100円(税込)

「高安城の研究史」

向井一雄(古代山城研究会・代表)…………… 1

「地形可視化技術を用いた古代山城の探求-高安城の城壁線を追う-」

松尾洋平(古代山城研究会)……………………21

「高安城の全体プラン-平群町側の城壁痕跡-」

松波宏隆(京都文教大学非常勤講師)…………41

「瀬戸内の古代山城における城壁構造について」

山元敏裕(高松市埋蔵文化財センター)………47

「大廻小廻山城跡の城壁構造」

乗岡

実(元 岡山市教育委員会) ……………51

「永納山城の城壁」

渡邊芳貴(西条市教育委員会)

………………60

【2025年10月13日 【入荷】

書籍番号

82792

書 名

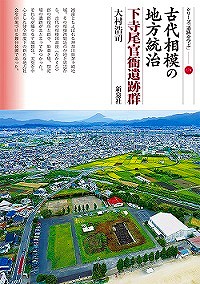

古代相模の地方統治 下寺尾官衙遺跡群

シリーズ

(シリーズ「遺跡を学ぶ」 174)

データ

A5 96頁

ISBN/ISSN

978-4-7877-2534-9

編著者

大村 浩司著

出版年

2025年10月

出版者

新泉社

価 格

1,870円(税込)

湘南ともよばれる神奈川県茅ヶ崎地域。その相模湾間近の台地と周辺

から、古代の相模国高座(たかくら)郡の郡役所と郡寺、船着き場、

祭祀場の遺跡がまとまってみつかった。それらが織りなす風景は、天

皇を中心とした律令制度下の新たな地方社会を印象づける舞台装置で

あった。

第1章 古代相模国と地方官衙の研究

1 海と低地と台地のまち、茅ヶ崎

2 古代相模国と高座郡

3 郡衙遺跡の研究

1 「遺跡群」としてみる高座郡衙

2 下寺尾西方遺跡の調査

3 高座郡衙の構成と変遷

1 郡衙周辺寺院―七堂伽藍跡

2 郡衙を支えた川津

3 律令的祭祀と仏教的祭祀

4 官衙南部地域の関連遺跡

1 地形と交通を重視した選地

2 高座郡衙の三つの風景

1 校舎建替えか遺跡保存か

2 「重なる史跡」のこれから

【2025年10月1日 【入荷】

書籍番号

82773

書 名

七隈史学 第27・28合併号

シリーズ

データ

B5 314頁

ISBN/ISSN

1348-1304

編著者

桃﨑 祐輔編集

出版年

2025年7月

出版者

七隈史学会

価 格

2,2000円(税込)

シンポジウム参加記「比較史の観点からみる『検証 ナチスは「良いこと」

もしたのか?』」

田野大輔・小野寺拓也・松井康浩・大澤武司・伊藤亜希子

(文筆:藤丸祐大)……………… 1

薩摩藩種子島における西国流人の犯罪と生活

-「種子島家譜」の分析から- …………………山田悠太朗…………

23

『新唐書』党項伝の再検討

-「編纂史料の基礎的分析法」の実践として- …森田

悠斗………… 78

大宰府と7~8世紀の東アジア都市史 ……………妹尾

達彦………… 94

モンゴルと崇恩演福寺

-クビライ政権期における「易禅為教」との関連を中心に-

………………………藤本 幸音………… 97

十八世紀末イギリスの奴隷貿易廃止運動と地方都市

:港湾都市ブリストルを中心に ……………………冨野

悟………… 117

弥生時代の掘立柱建物と祖先祭祀

~原始・古代風葬考~ ……………………………朝岡

俊也………… 314

那津官家研究史 …………………………………………神

啓崇………… 298

金属器模倣土器編年試案

-土師器杯Cと須恵器杯Hの法量分布から- ……弓削 怜子…………

278

特別史跡大宰府跡周辺における近年の発掘調査成果について

-官衙と瓦窯を中心に- ………………髙橋 学・福盛

雅久 ……… 244

古代官衙・城の外郭について

-大宰府を中心に- …………………………………山村

信榮 ……… 228

古代・中世移行期における北部九州の考古資料からみた対外交渉と流通

-警固銘瓦・筑紫牛・出現段階石鍋に注目して- 桃﨑 祐輔…………

206

古松崇志著『ユーラシア東方の多極共存時代-大モンゴル以前』

……………………………………新貝 隼士………… 151

七隈史学会編・山田貴司責任編集『室町九州の紛争・秩序・外交』

……………………………………中村 昂希………… 159

植民地時代を生きた朝鮮知識人と向き合う …………柳

忠煕………… 137

【2025年9月30日 【品切れ】

書籍番号

82743

書 名

埴輪研究会誌 第28号

シリーズ

データ

B5 153頁

ISBN/ISSN

1341-318X

編著者

出版年

2025年4月

出版者

埴輪研究会

価 格

第22回研究大会発表要旨

中国地方の形象埴輪配置(補遺とまとめ) ………林 弘幸(1)

窖窯焼成導入期以前の形象埴輪配置 ……………宮村 誠二(11)

ー近畿地方を中心に一

近畿地方の形象埴輪配置(補遺と総括) …………和田一之輔(31)

東海地方西部の形象埴輪配置について(2) ………森島 一貴(35)

~伊勢地域と三河地域を含めて~

群馬県東部地域における埴輪の配列 …………加部 二生(51)

群馬県西部地域を中心とした形象埴輪配置について

-窖窯導入以降-

…………志村 哲(58)

栃木県における形象埴輪配置 ……………………秋元 陽光(78)

-補遺-

埼玉県の形象埴輪配置(3) ………………………青笹 基史(86)

千葉県における形象埴輪配置の様相 ……………鈴木

彩奈(106)

-補遺とまとめ-

第22回研究大会討議の記録

……………………………………(130)

【2025年9月18日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号

82770

書 名

貿易陶磁研究 第45号

シリーズ

データ

A4 185頁

ISBN/ISSN

0286-343X

編著者

日本貿易陶磁研究会編集

出版年

2025年9月

出版者

日本貿易陶磁研究会

価 格

3,850円(税込)

【投稿論文】

出土中国陶磁から見た澎湖諸島の歴史的位置づけ

-宋元時代を中心として- …………………… 洪 [女睫-目]憶

…… 1

日本出土ベトナム無釉陶器生産窯の再検討

-長胴容器製作技術の分析- …………………… 石 井

治 一 …… 28

中国褐釉陶器壺「沖縄5類・6類」の研究 …… 續 伸 一

郎 …… 53

「北方世界の交易と貿易陶磁器」の開催 ……… 髙 島

裕 之 …… 65

擦文文化期の交流・交易 ………………………… 鈴 木

琢 也 …… 67

中世北海道と本州の交易

-平泉藤原氏の事例から- …………………… 八 重 樫 忠 郎 ……

82

前近代アイヌ社会における陶磁器受容 ………… 関

根 達 人 …… 86

余市町大川遺跡迂回路地点41号墓坑の検出状況

について ………………………………………… 小

川 康 和 …… 97

矢不来館跡・大館跡・福山城下町遺跡出土の

貿易陶磁 ………………………………………… 佐

藤 雄 生 …… 103

史跡上之国館跡出土の貿易陶磁器 ……………… 塚

田 直 哉 …… 116

恵庭市・千歳市出土の中世貿易陶磁器 ……… 長

野 章 弘 …… 138

札幌市出土の陶磁器 …………………………… 小

針 大 志 …… 151

小樽市船浜遺跡における擦文文化期後期から中世の様相について

-擦文土器及び中世陶磁器の時期的・属性的特徴からの一考察-

……………………………… 山 戸 大 知 ……

155

北海道における陶磁器研究の動向

ー20世紀後半期の研究を振り返って一 …… 越

田 賢一郎 …… 165

英文概要

彙報

執筆要項

海外研究者へ

【2025年9月18日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号

82771

書 名

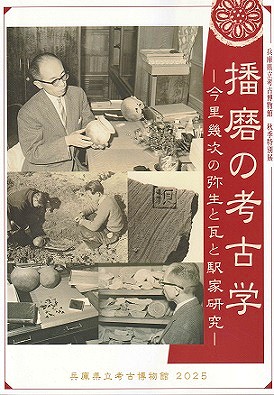

播磨の考古学―今里幾次の弥生と瓦と駅家研究―

シリーズ

(兵庫県立考古博物館特別展示図録No.36)

データ

A4 60頁

ISBN/ISSN

編著者

兵庫県立考古博物館編集

出版年

2025年8月

出版者

兵庫県立博物館

価 格

1,700円(税込)

今里幾次(1919-2017)は、兵庫県の考古学研究の黎明期を牽引した

考古学者です。特に播磨の弥生土器と古瓦の研究を行い、兵庫県の歴史

研究に大きな足跡を残しました。姫路市に生まれた今里は、17歳で銀行

に勤め始めた頃から考古資料の採集を始めます。21歳で学会誌に論文を

発表して以来、銀行員としての職業をもちながら生涯に渡り考古学の研

究を進めました。

本展では、ご遺族から考古資料を引継いだことを記念し、今里の業績

と資料を披露するとともに、その研究から発展した最新の考古学研究の

成果についても紹介します。

目次

例言・凡例

一 考古学との出会い ………………………………………… 1

二 辻井縄文遺跡の発見 ……………………………………… 7

三 播磨弥生文化の研究 ……………………………………… 13

四 古瓦研究と駅家 …………………………………………… 25

五 その後の播磨の考古学 …………………………………… 33

展覧会関連地図 ………………………………………………… 37

各論 今里幾次の弥生研究に想う… 森岡秀人 ……………… 38

今里幾次と播磨弥生研究…… 篠宮 正 ……………… 42

今里幾次と古代寺院研究…… 菱田哲郎 ……………… 46

魚橋瓦窯跡ー平安後期瓦生産研究の曙光ー

……………………池田征弘……………… 50

引用・参考文献 ………………………………………………… 56

展示目録 ………………………………………………………… 58

謝辞・協力 ……………………………………………………… 60

【2025年9月11日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号

82746

書 名

論争 邪馬台国

シリーズ

データ

A5 184頁

ISBN/ISSN

978-4639030683

編著者

日本考古学協会企画 宮本

一夫編

出版年

2025年8月

出版者

(株)雄山閣

価 格

2,750円(税込)

討論のさきにみえたものとは?「邪馬台国の時代」の実像を最新の考古学から

描き出すここまでわかった!銅鏡が卑弥呼共立の謎を解く

【目次】

歴史考古学からみた倭王権の形成(岡村秀典)

三角縁神獣鏡と親魏倭王(福永伸哉)

「邪馬台国の時代」と古墳(岡林孝作)

纒向王権と邪馬台国論(寺沢 薫)

弥生時代研究からみた邪馬台国の時代(石川日出志)

弥生時代の楽浪交易からみた邪馬台国の時代(宮本一夫)

討論 考古学が解明する邪馬台国の時代

【2025年9月11日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号

82748

書 名

飛鳥の古墳に葬られたのは誰か

シリーズ

データ

A5 258頁

ISBN/ISSN

978-4639030461

編著者

猪熊 兼勝著

出版年

2025年8月

出版者

(株)雄山閣

価 格

2,970円(税込)

これまでタブー視されてきた飛鳥古墳の被葬者論に挑む!

長年、高松塚古墳・キトラ古墳などの発掘調査に携わった著者が考古学的に

検証する。

序言

関連地図

関連系図

第1章 蘇我氏の墓

第2章 蘇我出自の女性墓

第3章 蘇我氏の終焉墓

第4章 八角形墳と舒明陵

第5章 薄葬令と孝徳陵

第6章 牽牛子塚古墳と斉明天皇

第7章 阿武山鎌足墓

前編まとめ 前方後円墳から八角形墳へ

第8章 天武・持統の合葬と聖なるライン

第9章 悲運、2人の皇子墓

第10章 真弓丘の皇子墓

第11章 壁画古墳の諸問題

第12章 キトラ古墳と吉野盟約の皇子たち

第13章 聖徳太子信仰と古墳の改修

第14章 斉明は父墓を改葬したのか

第15章 天智陵の完成と持統天皇・石上麻呂

第16章 火葬古墳と文武天皇

第17章 飛鳥時代の墓前祭祀

後編まとめ 飛鳥古墳の特異性

付録 飛鳥古墳の皇陵治定略史

【2025年9月11日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号

82745

書 名

家畜の考古学 古代アジアの東西交流【新装版】

シリーズ

データ

A5 213頁

ISBN/ISSN

978-4639030485

編著者

丸山真史 菊地大樹編

出版年

2025年5月

出版者

(株)雄山閣

価 格

3,080円(税込)

いま、いちばん新しい動物の家畜化と共生の歴史、新シリーズ「家畜の

考古学」スタート!初版大好評完売につき、新シリーズの1巻目として、

新装再刊!

イノシシ・ブタ編

ウマ編

イヌ・ネコ編

ウシ編

ニワトリ編

海を渡らなかった家畜たち

【目次】

序章 家畜研究と人類史(丸山真史)

日本列島にきた家畜(丸山真史)

動物骨と卜い(宮崎泰史)

埴輪に象られた家畜(日高 慎)

東北アジア先史時代動物形製品からみた動物観(古澤義久)

西アジア・中央アジアにおける牧畜のはじまり(新井才二)

牧畜のきた道(菊地大樹)

草原地帯の牧畜

―キルギス共和国アク・べシム遺跡における動物の利用―(植月 学)

遊牧民の動物文様からなにがわかる?

―スキト・シベリア動物文の歴史的意義―(松本圭太)

黄河の羊、長江の豚(今村佳子)

ニワトリのはじまりと広がり(江田真毅)

環境史のなかの家畜

―古代中国における馬・牛と人の関係史―(村松弘一)

乳の恵(平田昌弘)

家畜はなにを食べるの?(板橋 悠)

古代DNA

からみた家畜の起源と系統(覚張隆史)

【2025年9月11日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号

82747

書 名

土器の考古学

シリーズ

データ

A5 266頁

ISBN/ISSN

978-4639030478

編著者

設楽 博己著

出版年

2025年8月

出版者

(株)雄山閣

価 格

2,970円(税込)

考古学の基本はすべて土器にある最新の土器研究と科学分析から、古代の

くらしがみえてきた?

序文(高瀬克範・福田正宏)

日本の先史土器研究(設楽博己)

韓半島の先史土器研究(古澤義久)

シベリア・極東の先史土器研究(福田正宏)

中国の先史土器研究(石川岳彦)

西アジアの先史土器研究(三宅 裕)

縄文土器の始まりと終わり(工藤雄一郎)

弥生土器の始まりと終わり(小林青樹)

葬送儀礼と縄文土器―高砂貝塚の墓域分析を中心に―(山田康弘)

葬送儀礼と弥生土器(小林青樹)

縄文土器の立体画とまつり(中村耕作)

弥生土器の平面画とまつり(小林青樹)

縄文土器と集団の移動(西村広経)

弥生土器からさぐる海人集団の動向(杉山浩平)

Column 縄文時代の土器埋設遺構が示す地域のつながり(太田 圭)

Column 土器製塩研究の到達点(田邊えり)

縄文土器の時間と空間(小林謙一)

Column 土器の編年表(小林青樹・杉山浩平・林 正之)

弥生土器の時間と空間(山下優介)

縄文土器の東西差と社会(千葉 豊)

Column 春日式土器編年逆転の顛末(東 和幸)

Column 西日本の大洞系土器(小久保竜也)

弥生土器の東西差と社会(根岸 洋)

北海道島の先史土器(榊田朋広)

Column オホーツク土器にみられる動物意匠(熊木俊朗)

Column 土器を使わないアイヌ文化(高瀬克範)

琉球列島の先史土器(山崎真治)

型式と様式(高瀬克範)

木器と土器(春成秀爾)

Column

土器とジェンダー(羽生淳子)

Column 土器づくりと文様施文(齋藤瑞穂)

精製土器と粗製土器(千葉 豊)

先史土器と民族考古学(根岸 洋)

土師器研究の特質(滝沢 誠)

須恵器研究の特質(田中 裕)

埴輪研究の特質(日高 慎)

先史土器と陶磁器研究の比較(堀内秀樹)

Column 土器の実測図の歴史(設楽博己・淺間 陽)

Column 土器と学校教育(中島博司)

年代測定と食性分析における土器の役割(國木田 大)

弥生時代に炊飯器はあったのか―残存脂質分析の視点―(庄田慎矢)

Column 先史土器の使用痕研究(久保田慎二)

Column 先史土器の漆と赤色顔料の塗彩からわかること(根岸 洋)

レプリカ法による土器圧痕研究の到達点(太田 圭・守屋 亮)

Column 土器の潜在圧痕とはなにか(國木田 大)

Column 土器の系統と核ゲノム(藤尾慎一郎)

編者言(設楽博己)

【2025年8月25日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号

82732

書 名

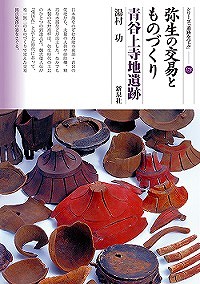

弥生の交易とものづくり

青谷上寺地遺跡

シリーズ

(シリーズ「遺跡を学ぶ」 173)

データ

A5 96頁

ISBN/ISSN

978-4-7877-2533-2

編著者

湯村 功著

出版年

2025年8月

出版者

新泉社

価 格

1,870円(税込)

砂防柵、精巧な木器などが出土した。なかでも木製の花弁高

杯は、弥生時代の工芸のひとつの到達点だ。魏志倭人伝が「

倭国乱」と記した時代にあって、唯一無二のものづくりで栄

えた交易拠点集落の姿をさぐ

る。

第1章 弥生人骨と脳の発見

1 弥生人の脳が残っていた!

2 散乱して出土した人骨

3 殺傷痕や病変のある人骨

4 埋められた人骨の謎

1 遺跡の立地

2 発掘調査の歴史

3 中心域と遺跡の変遷

1 相次いだ新発見

2 多種多量、保存状態のよい出土遺物

3 集落構造をさぐる

1 もうひとつのキャッチフレーズ

2 どこと交易をしていたのか

3 交易拠点ならではの祭祀

4 集落の終焉と青谷上寺地遺跡の意義

【2025年8月12日 【入荷】【ご注文承り中】

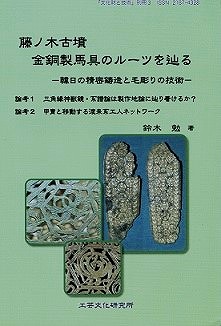

書籍番号

82735

書 名

藤ノ木古墳金銅製馬具のルーツを辿る-韓日の精密鋳造と毛彫りの技術ー

シリーズ

(「文化財と技術 別冊3)

データ

A5 190頁

ISBN/ISSN

2187-4328

編著者

鈴木 勉著

出版年

2025年4月

出版者

工芸文化研究所

価 格

1,100円(税込)

第一部 藤ノ木古墳金銅製馬具のルーツを辿る

-韓日の精密鋳造と毛彫りの技術ー

1.飾履塚古墳の名前の由来となった飾履

2.金銅製獅噛文帯金具の精密鋳造「埋け込み法」

3.高敞郡鳳徳里古墳出土金銅製飾履の精密鋳造技術

4.陜川玉田M3号墳出土環頭大刀4振りの鋳造技術

5.公州水村里遺跡Ⅱ-1号墳出土銀象嵌環頭大刀の鋳造技術

6.4,5世紀代の環頭大刀の鋳造技術

(象嵌大刀などを事例として)

7.6世紀百済の鋳造技術

1.線彫り技術は最先端技術

2.漢城期百済 -3系統の線彫り技術-

3.熊津期百済の線彫り技術

4.泗?期百済の線彫り-中国北朝から百済・倭への技術移転-

5.新羅の線彫り技術

1.線刻團華雙鳥文金箔の発見

2.線彫りの表現技法

3.線彫りの細かさ(基準精度)

4.使用工具と技術

5.金工の祖・中国をしのぐ精緻な線彫り

1.日本列島の毛彫り技術史の例外2例

2.日本列島の鋳造技術(二層式鋳型)

3.北朝から百済、日本列島へ移動する(渡来系)工人、

そして定住への道

4.造像銘・墓誌の毛彫り技術 -藤ノ木馬具以降-

1.ヒトの系譜と生誕地

2.製作地に辿り着けない三角縁神獣鏡系譜論

3.三角縁神獣鏡製作地論

4.型式学の運用方法に対する疑問

1.同一規格(?)の大量生産品は畿内で製作されたことに

なるか?

2.「大和王権下か地方政権下か」二者択一の製作地論

3.工人(古代人)の拠り所

【2025年7月29日 【ご注文承り中】

書籍番号

82732

書 名

弥生の交易とものづくり

青谷上寺地遺跡

シリーズ

(シリーズ「遺跡を学ぶ」 173)

データ

A5 96頁

ISBN/ISSN

978-4-7877-2533-2

編著者

湯村 功著

出版年

2025年8月

出版者

新泉社

価 格

1,870円(税込)

砂防柵、精巧な木器などが出土した。なかでも木製の花弁高

杯は、弥生時代の工芸のひとつの到達点だ。魏志倭人伝が「

倭国乱」と記した時代にあって、唯一無二のものづくりで栄

えた交易拠点集落の姿をさぐ

る。

第1章 弥生人骨と脳の発見

1 弥生人の脳が残っていた!

2 散乱して出土した人骨

3 殺傷痕や病変のある人骨

4 埋められた人骨の謎

1 遺跡の立地

2 発掘調査の歴史

3 中心域と遺跡の変遷

1 相次いだ新発見

2 多種多量、保存状態のよい出土遺物

3 集落構造をさぐる

1 もうひとつのキャッチフレーズ

2 どこと交易をしていたのか

3 交易拠点ならではの祭祀

4 集落の終焉と青谷上寺地遺跡の意義

【2025年7月29日 【ご注文承り中】

書籍番号

82733

書 名

筑紫君磐井と「磐井の乱」 岩戸山古墳〔改訂版〕

シリーズ

(シリーズ「遺跡を学ぶ」094)

データ

A5 96頁

ISBN/ISSN

978-4-7877-2542-4

編著者

柳澤 一男著

出版年

2025年6月

出版者

新泉社

価 格

1,870円(税込)

墓である岩戸山古墳は、武人・力士・馬などをかたどった多くの石製

品で飾られていることでも有名だ。北部九州から朝鮮半島の古墳も視

野に入れ、継体王権と磐井の関係、磐井の乱の実像にせまる。改訂版

では、近年調査が進んでいる朝鮮半島の古墳の情報を修正した。

1 奈良時代の史書に記録された古墳

2 磐井墓探しの歴史

1 南筑後の古墳と岩戸山古墳

2 八女の首長墓系列

3 北部九州最大の岩戸山古墳

1 石製表飾と石人石馬

2 甲冑形石製品の盛行

3 多様な石製品の登場

4 岩戸山古墳の石製表飾

5 岩戸山古墳以後の石製表飾

1 文献にみる「磐井の乱」

2 有明首長連合の形成と衰退

3 九州勢力の再結集─継体王権との連携

1 朝鮮半島の倭系古墳

2 「磐井の乱」の要因

1 九州諸勢力の動向

2 ミヤケの設置

【2025年7月29日 【入荷】【ご注文承り中】

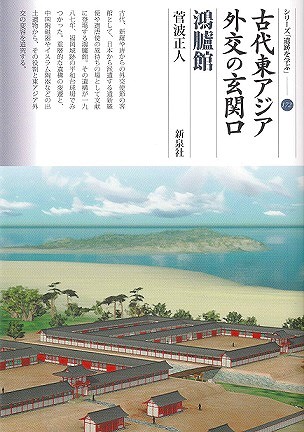

書籍番号

82731

書 名

古代東アジア外交の玄関口 鴻臚館

シリーズ

(シリーズ「遺跡を学ぶ」 172)

データ

A5 96頁

ISBN/ISSN

978-4-7877-2532-5

編著者

菅波 正人著

出版年

2025年8月

出版者

新泉社

価 格

1,870円(税込)

古代、新羅や唐からの外交使節の客館として、日本から派遣する

遣新羅使や遣唐使の風待ちの場として文献に登場する鴻臚館。

その遺構が一九八七年、福岡城跡の平和台球場でみつかった。

重層的な遺構の変遷と、中国陶磁器やイスラム陶器などの出土遺

物から、その役割と東アジア外交の変容を追究する。

第1章 「幻の鴻臚館」発見

1 幻の鴻臚館

2 鴻臚館の発見

1 筑紫大郡の登場

2 筑紫館の登場

1 鴻臚館の時期区分

2 筑紫館の成立:第Ⅰ期(7世紀後半~8世紀前半)

3 筑紫館の整備:第Ⅱ期(8世紀前半~末)

4 鴻臚館の登場:第Ⅲ期(9世紀初頭~後半)

5 唐物交易の場:第Ⅳ期(9世紀後半~10世紀前半)

6 鴻臚館の廃絶:第Ⅴ期(10世紀後半~11世紀前半)

7 鴻臚館の食料供給

1 筑紫館の新羅外交

2 唐物交易の時代

3 鴻臚館から博多へ

【2025年7月18日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号

82727

書 名

近畿弥生の会研究資料集 近畿弥生の会夏場所第28回集会(京都場所)発表要旨・論考集

シリーズ

データ

A4 114頁

ISBN/ISSN

編著者

近畿弥生の会編集

出版年

2025年7月

出版者

近畿弥生の会

価 格

1,100円(税込)

―複数埋葬から単数埋葬へ―」

……………… 1

菅 博絵(公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター)

発表2 滋賀県「滋賀県栗東市中沢遺跡(2024ー01)の調査

―大型掘立柱建物を伴う弥生時代の集落―】」 … 11

近藤 広(公益財団法人栗東市スポーツ協会)

発表3 奈良県「橿原市土橋遺跡(第20次)の調査

―弥生時代中期後葉の方形周溝墓群―」 …………

23

蓮井寛子(奈良県立橿原考古学研究所)

発表4 和歌山県「新宮市八反田遺跡の調査

―紀伊半島南東岸の集落―」

……………… 31

小林高太(新宮市教育委員会)

発表5 兵庫県「姫路市和久遺跡の調査―播磨における弥生時代から

古墳時代初頭にかけての集落遺跡の一例―」 ……

41

福井 優(姫路市教育委員会)

発表6 大阪府「茨木市郡遺跡・倍賀遺跡の調査

―居住域の広がりと新たな墓域の発見―」 …………

70

鹿野 塁(公益財団法人大阪府文化財センター)

―論考篇―

【論文】

琵琶湖沿岸地域における弥生中期土器編年および地域性の形成について

佐々木仁志

……… 86

【研究ノート】

近畿地域とその周辺地域における鉄器鍛冶炉を持つ竪穴建物の諸特徴に

ついて

上田裕人 …………… 104

【2025年7月18日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号

82725

書 名

板碑の生産と流通

シリーズ

(石造物研究会 第21回研究会資料)

データ

A4 95頁

ISBN/ISSN

編著者

石造物研究会関東大会事務局

出版年

2025年7月

出版者

石造物研究会・立正大学考古学研究室

価 格

2,200円(税込)

流通研究の展開………………………………………倉田恵津子 (3)

【報告1~7】

武蔵型板碑の広がり

…………………………………村山 卓(19)

―13~14世紀の分布と変遷―

入間川水系の

板碑の生産と流通

……………………………………磯野治司(29)

多摩川水系の様相…

…………………………………深澤靖幸(39)

―武蔵府中を中心に―

利根川・常陸川水系の様相 …………………………本間岳人(49)

―龍腹寺板碑群の調査から―

鎌倉の様相………………………………………………鈴木弘太(59)

茨城の様相………………………………………………比毛君男(67)

板碑の彩色………………………………………………伊藤宏之(77)

【2025年7月18日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号

82726

書 名

日引 第20号

シリーズ

(石造物研究会会誌)

データ

B5 310頁

ISBN/ISSN

2758-755X

編著者

石造物研究会編集

出版年

2025年7月

出版者

石造物研究会

価 格

4,400円(税込)

古墳の石材を転用した石造物

中岡敬善 17

-古代~近代における石棺・石室材の転用例について-

大和円福寺の宝篋印塔

本間岳人 29

-3D計測の成果と新出銘文-

高野山西南院所在の石塔 西山祐司

41

鎌倉時代の高野山町石の生産と建立

奥田 尚 47

和歌山城跡出土の凝灰岩製笠塔婆

北野隆亮 59

-讃岐から紀伊に搬人された中世石塔-

近畿地域に搬人された中世讃岐産石造物について

松田朝由 71

一乗谷朝倉氏遺跡における石造物研究の現状と課題

藤井佐由里 83

美作国誕生寺宝篋印塔の基礎的分析

柴田 亮 95

防長地域における防長型無縫塔の展開

内田大輔 107

肥後相良氏の造塔行為と菊鹿型宝篋印塔の誕生

高 橋 学 119

川内川流域における鎌倉・南北朝期板碑の一事例

税田脩介 131

-えびの市彦山寺跡板碑の計測-

総見院織田家一族墓所の石塔実測記

狭川真一 141

白井愛梨

緑色片岩製石造物の分布圏における石材・塔種の様相

木谷智史 151

-和歌山県橋本市地蔵寺の調査事例より-

分割された家形石棺

矢野定治郎 165

-綾塚古墳にみられる矢穴技法の検討-

蘇洞門石材小考

太田まり子 177

村山 卓

山陰地域の一石彫成五輪塔と一石五輪塔について

八峠 興 189

滑石製の狛犬

渡辺 昇 201

勿谷石製狛犬の変容

山下 立 215

ー永正期から天文期へー

石造若木神坐像

畠山篤雄 227

熊谷美知子

愛媛県高鴨神社サムハラ塔

十亀幸雄 239

-習俗化した法華信仰-

三田市藍本日出坂墓地の調査

江﨑周二郎 249

ー江戸~明治時代の背光五輪塔・墓標

和泉国日根郡における六地蔵、六観音の様相

三好義三 261

琉球亀甲墓閑話

松原典明 273

考古学における近・現代戦争関連碑研究序論

大下 明 285

ニュースレター『ひびき』バックナンバー 一覧

306

編集後記

【2025年7月18日 【再掲】【ご注文承り中】

書籍番号

82711

書 名

群集墳の保存と活用~芦田川流域の文化遺産を考える~

シリーズ

(2025年度 文化財保存全国協議会第55回福山大会 資料集)

データ

A4 62頁

ISBN/ISSN

編著

文全協第55回福山大会実行委員会編集

出版年

2025年6月

出版者

文全協第55回福山大会実行委員会

価 格

1,400円(税込)

「本書、森岡秀人の「古墳時代群集墳の調査・研究の過去・現在と展望」

12Pの報告は、これまでの50年近くの考古学研究史を概観するだけでなく、

文献史学の郷戸などの小家族への研究史、評価を含め現在の群集墳研究の

問題点を網羅し、到達点を示す必読書で、これから群集墳を研究しようと

する考古学徒必携の論文と言える。」

前行橋市歴史資料館館長 宇野愼敏

───────────────────────────────

【目次紹介】

鈴木康之氏(県立広島大学名誉教授)

福山地域における砂留群の構築と保存活動 …………………………10

向井厚志氏(福山市立大学教授)

───────────────────────────────

古墳時代群集墳の調査・研究の過去・現在と展望 …………………14

森岡秀人氏(奈良県立橿原考古学研究所共同研究員)

1.古墳時代群集墳とは一体何か

2.群集墳析出の時間軸上の問題点

3.空間分析における群集墳析出と構造比較上の議論

4.群集墳の群構造と支群・小支群・個別墳、その先にある個人埋葬

の把握はいかに

5.群集墳被葬者層と古墳時代の集落研究

6.群集墳の消滅の諸問題―令制社会の前夜、7世紀史における

高制度化―

7.地域の群集墳の保存と活用に向けて

8.基調報告を終えるにあたって

───────────────────────────────

御領古墳群と御領の古代ロマンを蘇らせる会の活動 ………………25

端本てる子氏(御領の古代ロマンを蘇らせる会代表)

津山市日上畝山古墳群の保存と活用(県指定遺跡)…………………32

小郷利幸氏(津山弥生の里文化財センター主任)

特別史跡岩橋千塚古墳群と地域・学校・博物館 ……………………39

萩野谷正宏氏(和歌山県立紀伊風土記の丘学芸課長)

赤色立体地図及びQGIS等高線図から古墳を探る …………………47

曳野律夫氏(本庄考古学研究所代表)

見学会資料6月21日(土)

堂々川砂留 御領古墳群 江草古墳 吉備津神社

寄稿「備後一宮・吉備津神社の備前焼狛犬」 ………………………61

鈴木重治氏(東洋陶磁学会・名誉会員)

【2025年7月15日 【再入荷】【ご注文承り中】

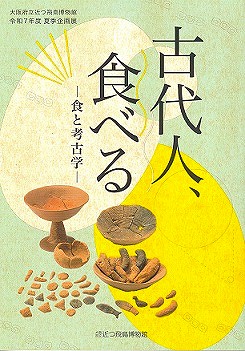

書籍番号

82699

書 名

古代人、食べる―食と考古学―

シリーズ

(大阪府立近つ飛鳥博物館図録93)(大阪府立近つ飛鳥博物館 令和7年度夏季企画展)

データ

A4 71頁

ISBN/ISSN

編著

大阪府立近つ飛鳥博物館編集

出版年

2025年6月

出版者

大阪府立近つ飛鳥博物館

価 格

1,600円(税込)

【開催趣旨】

──────────────────────────────────

“食べる”という行為は、私たちが生きてゆくうえで欠かせません。もちろん、

古代に生きた人々も同様でした。しかし、古代の人びとがどのようなものを、

いかにして食べていたかということについては、まだまだ明らかになってい

ません。それは、日本の風土の特性上、食材となるような有機物は早い段階

で腐るなどして朽ちてしまうためで、そのために遺跡などから食物が出土す

ることは、きわめてまれです。

今回の展示では、そのように遺跡からあまり出土することのない植物や動物

・魚の骨など、食物にかかわる直接的な痕跡のほか、石器や土器、木製品な

どの道具のうち、食にかかわるものを紹介し、おもに弥生時代から奈良時代

にかけての古代人の“食”に迫りたいと思います。“食”にかかわる行為として、

“とる・たべる・だす・ささげる”という4つのテーマを取り上げ、それらを

物語る資料を展示し、それらの変化やその背景について考えます。

私たちが祖先から連綿と受け継いできた“食べる”という行為は、あまりにも

身近で普段は気にかけることが少ないかも知れません。だからこそ、この展

示をきっかけとして、古代人そして現代の私たちの“食べる”という行為にあ

らためて注目し、想いを巡らせてもらえればと思います。

──────────────────────────────────

【展示構成とおもな展示品】

──────────────────────────────────

◯ 第1章 とる

・動物遺存体(シカ・イノシシ・ノウサギ・タヌキ)/田原本町教育委員会

・魚介類遺存体(フグ・タイ・ウニ・ハマグリ)/大阪府教育委員会・大阪

府立弥生文化博物館

・植物遺存体(炭化米・モモ核・アズキ・ウリ・ノブドウ)/田原本町教育

委員会・石鏃/田原本町教育委員会

・手網枠/大阪市教育委員会

・石包丁/大阪府教育委員会・大阪府立弥生文化博物館

・弥生土器(甕・壺・鉢・高坏・把手付鉢)/大阪府教育委員会・大阪府立

弥生文化 博物館

・土師器(甕・壺・鉢)/大阪市教育委員会

・須恵器(壺・高坏・器台・瓶)/大阪市教育委員会

・韓式系土器(甑・鍋・鉢)/大阪市教育委員会

・木簡(進物○/加須津毛瓜/醤津毛瓜/醤津名我∥○/加須津韓奈須比∥

○右種四物○九月十九日)/奈良文化財研究所

・ちゅう木/奈良市教育委員会

・寄生虫卵・花粉パネル/画像提供 奈良市教育委員会

・行者塚古墳出土

食物形土製品・土師器・笊形土器/加古川市教育委員会

・ナガレ山古墳出土

食物形土製品・土師器/河合町教育委員会

・一須賀古墳群出土

子持器台/大阪府教育委員会・大阪府立近つ飛鳥博物館

【2025年7月15日 【再入荷・残部少】【ご注文承り中】

書籍番号

82307

書 名

九州前方後円墳研究会論集

シリーズ

―九州前方後円墳研究会第25回大会記念・柳澤一男さん喜寿記念・宇野愼敏さん古稀記念―

データ

A4 277頁

ISBN/ISSN

編著者

九州前方後円墳研究会編集

出版年

2024年6月

出版者

九州前方後円墳研究会

価 格

3,960円(税込)

柳澤一男さん近影

字野愼敏さん近影

論集刊行にあたって思いつくままに 田中 裕介

論集刊行にあたって 杉井 健

宗像地域における古墳時代首長墓の動向

………………池ノ上 宏 01

成川式土器の甅形小型壺

…………………………………大西 智和 11

延岡平野部の古墳時代墓制について

……………………甲斐 康大 21

筑紫君磐井の乱勃発の真因について

……………………蒲原 宏行 29

墳丘の内に石を見出すこと

………………………………小嶋 篤 39

佐賀県東部地域における古墳時代終末期の大型石室

…小松 譲 47

竹並横穴墓群の刀剣秩序と京都平野の軍事的特質

……齊藤 大輔 57

阿蘇谷における古墳築造系譜試論

………………………杉井 健 67

有明海・八代海沿岸地域の家形石棺

……………………高木 恭二 77

福岡県福津市久末出土の装飾付須恵器とその周辺

……田上 浩司 87

九州島東海岸における古墳時代小型丸底製塩土器

……田中 裕介 95

墳端外側テラスについての一考察 ………………………玉川 剛司

105

遠賀川流域における前期の小型古墳と集団墓

…………田村 悟 115

有明海沿岸地域の古墳時代前期墳墓の築造

……………檀 佳克 125

―石人山古墳以前の八女古墳群の理解に向けて―

豊前地域における拠点集落の一様相

……………………長 直信 131

―黒田畑堀遺跡2区における厩舎遺構の発見とその意義―

北部九州における装飾古墳の築造とその背景 ………辻田 淳一郎 141

宮崎県都城市菓子野2007-1号地下式横穴墓出土のイモガイ製釧

………………中村 友昭

151

下那珂馬場古墳の検討―採集資料の紹介を通して― …西嶋 剛広

161

島内114号地下式横穴墓出土の龍文銀象嵌大刀

………橋本 達也 169

新聞から読む大分の考古学―消滅した南大分の古墳群―

………………服部 真和 179

前方後円墳と豪族居館の方位と天文景観―赤塚古墳と小部遺跡の検討―

……………弘中 正芳 189

佐賀県下における外来系瑪瑙製玉類の出土傾向 ……渕ノ上 隆介 199

九州・近畿地方における古墳時代集落の立地とその変動

………………古川 匠

205

筑紫平野北部の三国丘陵上の古墳と集落と馬飼い(予察)

………………宮田 浩之 215

北九州における海岸部古墳について

…………………宮元 香織 223

南九州西沿岸部における板石積石棺墓の変遷 ………三好 栄太郎 233

御塔山古墳と周辺集落との関係

………………………吉田 和彦 243

山崎砂丘遺跡出土の特殊扁壷について

………………和田 理啓 253

……………………………………………………………………………………

柳澤一男さん 字野愼敏さん 略年譜・著作目録・記念写真 ………259

柳澤一男さん 略年譜 …………………………………………………261

柳澤一男さん 著作目録 ………………………………………………262

字野愼敏さん 略年譜 …………………………………………………267

宇野愼敏さん 著作目録 ………………………………………………268

九州前方後円墳研究会。柳澤一男さん・宇野愼敏さん 写真 ………273

【2025年7月10日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号

82723

書 名

古代文化 第77巻 第1号(640号)

シリーズ

データ

B5 125頁

ISBN/ISSN

0045-9232

編著

出版年

2025年6月

出版者

(公財)古代学協会

価 格

2,970円(税込)

〈論 攷>

[龍/共]

凱歌:入宋僧寂照渡航形態考

ー「小記目録』に見える寂照首途記事を手がかりに

………… 1

坂川 幸祐:漢代剣帯考 ………………………………………………… 21

〈研究ノート〉

平田 健:大野雲外筆・調製『土版の形式図』』

ー明治末から大正期の土版・岩版に関する研究資料について

… 40

川添 和暁:千葉県市川市姥山貝塚出土骨角製装身具類について …

51

〈主 釈〉

松本満里奈:「小右記』註釈(40)-長和4年(1015)閏6月1・2日条-

…………… 59

伊藤 実:〈私の古代学〉(36)考古学とともに ……………………

67

近藤 好和:〈『江家次第』にみる朝廷儀礼の式次第〉(17)大嘗会(十ニ)

…… 78

國下多美樹:〈海外調査探訪〉(6)海外調査の楽しさ

………………… 85

〈図版解説〉

川添 和暁:愛知県田原市伊川津貝塚出土骨角製装身具類について … 90

〈書 評〉

前野 智哉:鷺森浩幸著『古代大和の氏族と社会』 …………………… 92

滑川 敦子:長村祥知著『源頼朝と木曾義仲』 ………………………… 95

向井 佑介:重田みち編『「日本の伝統文化」を問い直す』 ………… 98

西野悠紀子:伊集院葉子著『采女 なぞの古代女性一地方からやって来た

女官たち』 ……………………………………………………101

松本 大輔:安田政彦著『平安時代の親王と政治秩序ー処遇と婚姻-』

………104

山田 邦和:冨谷至著『日本国号と天皇号の誕生と展開

ー再論「漢倭奴国王から日本国天皇へ」 …………………107

〈新刊紹介〉

山内 暁子:ロバート・パーカー著/栗原麻子監訳/竹内一博・佐藤昇・齋藤

貴弘訳 『古代ギリシアの宗教』 ……………………………111

森近 天音:栗田伸子著『ヌミディア王国一口一マ帝国の生成と北アフリ

カー』 …………………………………………………………112

【2025年7月8日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号

82716

書 名

古代学研究 第243号

シリーズ

データ

0386-9121

ISBN/ISSN

0386-9121

編著

古代学研究編集局

出版年

2020年3月

出版者

価 格

990円(税込)

《論 文》

古墳設計技術の革新…………………………………柴 原 聡一郎

1

海上から見た大阪湾沿岸の中型古墳の視認性……朝 日 格 21

古墳時代中期の鎹出上古墳について(補遺)………田 中 晋 作 33